27.04.2017

Im Rahmen einer zweitägigen Studienfahrt besuchten die Schülerinnen und Schüler des Robert-Bosch-Gymnasiums aus Gerlingen am 27.04.2017 das HIU. Nach einem Vortrag von der Geschäftsführerin Dr. Dagmar Oertel wurden die Besucher sowohl von dieser als auch dem Wissenschaftler Tobias Braun durch die Labore geführt.

Der Besuch diente vordergründig dem Ziel, den Jugendlichen einen Einblick in die Batterieforschung zu ermöglichen und gegebenenfalls Berufsperspektiven aufzuzeigen. Die 20 Jugendlichen der Jahrgangsstufe 10 haben an ihrer Schule mit der Wahl des Faches NwT (Naturwissenschaft und Technik) einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt und zeigten sich interessiert an aktuellen Fragestellungen sowie alternativen Forschungsschwerpunkten.

21.04.2017

Prof. Dr. Christina Roth bereichert als Gastwissenschaftlerin das HIU: Gemeinsam mit Frau Dr. Roswitha Zeis forscht sie seit März diesen Jahres zur Material- und Methodenentwicklung für elektrochemische Energietechnologien. Die beiden Forscherinnen kennen sich bereits seit 2012 durch ihre Zusammenarbeit beim KIT. Dort war Christina Roth 2011-2012 als Gruppenleiterin am Institut für Angewandte Materialien – Energiespeichersysteme (Prof. H. Ehrenberg) beschäftigt. Nach ihrem Abschluss in Materialwissenschaft an der Technischen Universität Darmstadt 2002 und ihrer Habilitation 2008 war sie in Darmstadt als Juniorprofessorin tätig, bis sie als Professorin für Angewandte Physikalische Chemie 2012 an die Freie Universität Berlin wechselte.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.bcp.fu-berlin.de/chemie/chemie/forschung/PhysTheoChem/agroth/index.htm

An was forschen Sie im Moment und im Besonderen am HIU?

Ich begeistere mich für elektrochemische Energietechnologien, z. B. Brennstoffzellen (damit hat alles begonnen), Redox-Flow-Batterien (seit meiner Zeit am KIT) und die CO2-Elektroreduktion (neu an der FU Berlin). Am HIU mit Frau Zeis forsche ich an Alterungsprozessen an C-basierten Elektroden, der Elektrolytverteilung in elektrochemischen Systemen, u.a.

Wie kamen Sie zu diesem Thema und was fasziniert Sie genau daran?

Eigentlich eher zufällig – als Materialwissenschaftlerin wollte ich künstliche Kniegelenke entwickeln, aber „die Wege des Herrn sind unergründlich“. Und die Welt retten, ist ja auch ganz nett!

Wie bewerten Sie die Entwicklung des HIU in den letzten Jahren?

Ich kenne noch die Baupläne, bevor das HIU überhaupt gebaut wurde – jetzt steht das Gebäude (und gefällt mir sehr gut). Die Kompetenzen am HIU sind breit aufgestellt, die methodische Ausstattung ist exzellent, beim Personal wäre „diverser“ allerdings noch schöner: internationaler, jünger, weiblicher.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Batterietechnologie vor dem Hintergrund brennender Smartphoneakkus in den Medien?

Da bin ich nicht der Experte. Die RFB-Technologie zielt vor allem auf stationäre Anwendungen, z. B. Speicherung überschüssiger Windenergie (s. ICT Pfinztal). Aber natürlich ist schlechte Publicity immer auch schlecht für die jeweilige Technologie.

Haben die deutschen Forschungseinrichtungen aus Ihrer Sicht im internationalen Vergleich aufgeholt?

Wir werden besser, aber den Kahlschlag der Elektrochemie vor 25 Jahren kann man nicht so schnell rückgängig machen. Für den Erfolg benötigt man einen langen Atem und motivierten, gut ausgebildeten Nachwuchs mit beruflichen Perspektiven.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Forschung an Batterien und Brennstoffzellen?

Kosten, Lebensdauer, Kundenakzeptanz, Infrastruktur – die Liste ließe sich beliebig erweitern. Es bleibt viel zu tun!

22.02.2017

Prof. Dr. Otmar Wiestler informierte sich bei seinem Besuch am 22.02.2017 in Ulm über aktuelle Forschungsprojekte und nutzte die Gelegenheit zum Austausch mit HIU-Direktor Prof. Fichtner und dem stellvertretenden Direktor Prof. Passerini sowie weiteren Mitgliedern des Direktoriums. Um weitere Einblicke in den Wissenschaftsstandort Ulm zu erhalten, traf sich Prof. Wiestler zudem mit Prof. Dr.-Ing. Michael Weber, Präsident der Universität Ulm, sowie Prof. Klaus-Michael Debatin, Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin.

Prof. Wiestler zeigte sich beeindruckt von der Vielfältigkeit der Batterieforschung im Institut und darüber hinaus sehr erfreut, wie gut die Zusammenarbeit mit den einzelnen Partnereinrichtungen des HIU funktioniert. Schwerpunkt des Besuches waren vor allem die Struktur und das Arbeitsprogramm des HIU, die Nachwuchsförderung, Rolle des HIU national und international sowie mögliche Energiesysteme der Zukunft.

Prof. Wiestler ist seit 1. September 2015 amtierender Präsident der Helmholtz Gemeinschaft. Im Zeitraum zwischen Januar 2004 und August 2015 leitete er als Vorstandsvorsitzender und Wissenschaftlicher Vorstand das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg (DKFZ).

20.02.2017

Die Forschungsgruppenleitenden Professor Stefano Passerini, Professor Jens Tübke und Dr. Margret Wohlfahrt-Mehrens nahmen an einem taiwanesisch-deutschen Workshop zu hochentwickelten Akku-Technologien in der Cheng-Kung-Nationaluniversität in Tainan teil. Der vom BMBF und dem taiwanesischen Ministerium für Wissenschaft und Technologie initiierte Workshop sollte dazu dienen, gemeinsame Aktivitäten der Batterieforschung zu entwickeln. Führende Batterieforschende beider Länder trafen sich am 7. und 8. Februar um ihre aktuellen Forschungsergebnisse vorzustellen und über förderliche Kooperationen zu beratschlagen.

02.02.2017

Im Rahmen eines durch die Vector Stiftung geförderten dreijährigen Projektes wird Dr. Dominic Bresser mit drei Doktoranden neuartige Elektrodenmaterialien basierend auf einer Kombination von Konversions- und Legierungsreaktionen untersuchen. Die Erkenntnisgewinne sollen genutzt werden, um neue Materialien zu entwickeln, die eine verbesserte Energie- und Leistungsdichte der anschließend charakterisierten Vollzellen ermöglichen. Bresser erhofft sich durch seine Forschung weitere Fortschritte bei batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen in puncto Sicherheit, Ladezeit und Reichweite.

Dominic Bresser arbeitet derzeit als Post-Doc am HIU. Vorher forschte er als Post-Doc und Enhanced Eurotalents Stipendiat am Commissariat a` l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) in Grenoble (Frankreich) in der Forschungsgruppe von Dr. Sandrine Lyonnard. Er promovierte in der Forschungsgruppe von Professor Stefano Passerini an der Universität Münster und am HIU mit der Untersuchung nanostrukturierter Aktivmaterialien für lithiumbasierte Batterien. Bresser ist Mitverfasser von mehr als 40 wissenschaftlichen Veröffentlichungen, einschließlich zwei Buchkapiteln und mehreren internationalen Patentenanmeldungen.

Eine erste mit dem Forschungsprojekt verknüpfte Publikation finden Sie hier.

26.01.2017

Im HIU trafen sich die Partner des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundvorhabens FELIZIA (Festelektrolyte als Enabler für Lithium-Zellen in automobilen Anwendungen) um die aktuellen Forschungsergebnisse vorzustellen und weitere Schritte zu koordinieren.

Herausforderungen wie höhere Reichweite und Reduktion der Kosten verhindern bisher eine breite Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen. Heutige Prognosen zeigen zudem, dass für die weiter steigenden Anforderungen an elektromobile Energiespeicher innovative Lösungen benötigt werden, um die technologischen Grenzen von konventionellen Lithium-Ionen-Zellen zu überwinden.

Der Schwerpunkt des Verbundvorhabens FELIZIA liegt auf der Erforschung keramischer Werkstoffe, die es ermöglichen sollen, die Energiedichte der Batteriezellen im Vergleich zu konventionellen Materialien deutlich zu erhöhen und dadurch die Reichweite von Elektromobilen und die Integration der Elektromobilität zu steigern. Das Konsortium hat sich die Erforschung einer Feststoffbatterie und die Prüfung von deren Eignung für automobile Anwendungen zum Ziel gesetzt. Es ist geplant, einen neuartigen Ansatz zu verfolgen, bei dem der Fokus nicht nur auf einer Komponente der Zelle liegt, sondern Anode, Kathode und Festelektrolyt gleichzeitig erforscht werden, um eine abgestimmte Zellkonfiguration zu erhalten. Mit Hilfe geeigneter Festelektrolyte, neuartiger Kathodentechnologie (Konversions- und Hochvoltmaterialien) und lithiumbasierter, hochkapazitativer Anoden soll es gelingen, sichere Lithium-Batteriezellen mit langer Lebensdauer und signifikant erhöhter Energiedichte zu realisieren. Die im Rahmen des Verbundvorhabens FELIZIA entwickelten Zellen sollen das Potenzial besitzen, in ihren jeweiligen Eigenschaften mindestens die Ziele, die die Nationale Plattform Elektromobilität bezüglich herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien für 2020+ definiert hat, zu erfüllen.

Das Forschungsnetzwerk besteht aus den sechs Forschungseinrichtungen und Universitäten HIU, KIT, Forschungszentrum Jülich, Friedrich-Schiller-Universität Jena, TU München, Justus-Liebig-Universität Gießen sowie den vier Industrieunternehmen BMW, BASF, VW und Schott. Damit ist es durch seine wissenschaftliche und wirtschaftliche Kompetenz so aufgestellt, dass es einen ganzheitlichen Ansatz zur erfolgreichen Bearbeitung der Fragestellungen gewährleistet. Das Projekt besitzt noch eine Laufzeit bis Ende des Jahres 2018.

25.10.2016

Vertreter von fünf europäischen Forschungseinrichtungen (des HIU, des französischen Kommissariats für Atomenergie und alternative Energien, Dänemarks Technischer Universität, der schwedischen Universität Uppsala und des slowenischen Kemijski Instituts) trafen sich am HIU zum Auftakt des von der EU geförderten Projektes „LiRichFCC”, in dem ein neues Konzept für Kathodenmaterialien bei Lithium-Ionen-Batterien erforscht wird.

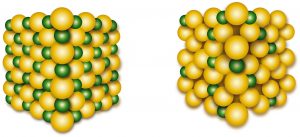

Kürzlich hatten Forschende des HIU unter Leitung von Prof. Maximilian Fichtner ein neues Kathodenmaterial entwickelt, basierend auf einem neuen Speicherprinzip, das deutlich höhere Energiespeicherdichten als bisher bekannte Systeme bietet. Statt Lithium-Ionen in eine großformatige Matrix einzulagern, sollen leerstehende Plätze in Kristallgittern mit kubisch dichtester Kugelpackung (FCC) selbst genutzt werden. Ziel des gestarteten Projekts ist es, die entwickelten Materialien mit einem interdisziplinären und kooperativen Ansatz weiter zu erforschen und eine Basis für die Entwicklung völlig neuer Technologien zu entwickeln. Die Interaktion der Materialien mit Lithium muss in den Details noch verstanden werden. Das Projekt wird Computersimulation, chemische Analyse und Materialforschung nutzen, um Zusammensetzung, Synthese, Struktur und Dynamik der neuen Materialklasse zu bestimmen sowie um deren Lebensdauer zu verbessern. Damit könnten kommende Generationen von Batterien mit größerer Energie- und Leistungsdichte möglich werden.

Die EU fördert mithilfe von „Research & Innovation Action“ (RIA) Kooperationen zwischen internationalen Forschungspartnern mit bis zu fünf Millionen Euro für bis zu vier Jahre. Unter der Maxime „Neue Ideen für fundamental neue Technologien“ suchte die EU zukunftsweisende Projekte innerhalb des Forschungs-Rahmenprogramms „Horizon 2020“. Unter mehr als 800 RIA-Anträgen hat sie 13 zur Förderung ausgewählt, darunter das „LiRichFCC „-Projekt, koordiniert von Maximilian Fichtner und Christian Punckt vom Netzwerk NanoMat.

18.10.2016

Im Rahmen des vom 18. bis 20. Oktober stattfindenden German-Japan Joint Workshop on Advanced Secondary Battery Technologies, gemeinsam organisiert vom BMBF und der New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO), besuchten 14 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das HIU. Stefano Passerini und Mitarbeitende seiner Forschungsgruppe empfingen die Gruppe, die aus Forschenden von Universitäten und Forschungszentren aus allen Teilen Japans sowie hochrangigen Beamten der NEDO bestanden.

Die halbstaatliche New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) ist 1980 in Folge der zweiten Ölkrise ins Leben gerufen worden und dem Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) unterstellt. NEDO ist bestrebt, die finanziellen, personellen und technischen Ressourcen der öffentlichen und privaten Sektoren zu koordinieren. NEDOs Schwerpunktaktivitäten sind u. a. die Entwicklung und Förderung von Neuen Energien und von Techniken zur Energieeinsparung und die Verwaltung von Forschungsprojekten im Bereich der Industrietechnik.

13.10.2016

13 Fachwissenschaftler aus Großbritannien, die in dem Bereich E-Mobilität/Batterieforschung arbeiten, besuchten auf ihrer dreitägigen Reise durch Baden Württemberg unter anderem das HIU. Dieser Besuch stellte den Gegenbesuch zu einer Delegationsreise nach Großbritannien im Oktober/November letzten Jahres dar. Prof. Joachim Ankerhold, Vizepräsident der Universität Ulm und gleichzeitig Direktoriumsmitglied des HIU, begrüßte die Wissenschaftler der Universitäten von London, Coventry, Warwick und Loughborough mit einem Überblick über die Innovationsregion Ulm und der Wissenschaftsstadt auf dem Eselsberg. Prof. Maximilian Fichtner führte in die Forschungsaktivitäten des HIU ein, bevor er die Gruppe gemeinsam mit Prof. Stefano Passerini durch die Chemie- und Physiklabore führte.

Ziel des Besuchs waren mögliche Kooperationen im Rahmen von Forschungsprojekten auf europäischer Ebene oder bilateraler Ebene. Die bilateralen Forschungskooperationen zwischen Deutschland und Großbritannien sind im Bereich E-Mobilität/Batterieforschung bislang wenig ausgeprägt. Aus diesem Anlass vereinbarten die Teilnehmenden Folgetreffen um die Zusammenarbeit zu konkretisieren.

Weitere Stationen der Delegationsreise waren das KIT und das ZSW, die Partnereinrichtungen des HIU. Der Besuch in BW stellte den Gegenbesuch zu einer Delegationsreise nach Großbritannien im Oktober/November letzten Jahres dar. Die Reise wurde von bw-i in Kooperation mit dem UK Science and Innovation Network sowie der baden-württembergischen Landesagentur e-mobil BW organisiert.

27.09.2016

Das Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“ findet vom 27. September bis zum 1. Oktober unter dem Motto „Mikrokosmos“ statt. Herzstück der Veranstaltung ist eine große interaktive Ausstellung auf dem Ulmer Münsterplatz, bei der auch das HIU an einem eigenen Stand Lithium-Ionen Batterien und alternative Batteriesysteme vorstellt. Die Ausstellung gliedert sich in die drei Bereiche „Physik und Leben“, „Messmethoden der Bio- und Quantenphysik“ und „Blick in die Quantenwelt“. Das Besondere an der Ausstellung ist, dass an jedem der fast 40 Stände Forscherinnen und Forscher aus der gesamten Bundesrepublik für Fragen zur Verfügung stehen.

Neben der von Ranga Yogeshwar moderierten Highlights-Show in der Ratiopharm Arena finden unter anderem Vorträge, Workshops für Schüler/innen und ein Einstein-Slam statt.

Das Festival, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) 2001 ins Leben gerufen wurde, wechselt von Jahr zu Jahr Veranstaltungsort und Thema. Es lockt jedes Jahr mehr als 30.000 Besucherinnen und Besucher an. Ulm ist die 16. Station. Veranstalter des diesjährigen Wissenschaftsfestivals ist neben dem BMBF und der DPG auch die Universität Ulm.