27. Februar 2024

Das Helmholtz-Institut Ulm (HIU) und das Helmholtz-Institut Freiberg (HIF) bestätigen gemeinsam die Wirkung einer Graphit-Wiederaufbereitungstechnologie des australischen Unternehmens EcoGraf. Die Firma reinigte die zurückgewonnenen Graphitpartikel von Lithium-Ionen-Batterien und ließ anschließend das Material durch deutsche Forschungseinrichtungen überprüfen.

Veröffentlichter Artikel zu diesem Projekt: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cey2.483

Das Forschungsprogramm zielte auf einen Vergleich der elektrochemischen Leistung des recycelten Graphitmaterials mit vergleichbaren kommerziellen Produkten ab. Die Studie konzentrierte sich dabei auf die Rückgewinnung und Reinigung von Graphit aus ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien und umfasste eine Mischung aus NMC- und LCO-Batteriechemie. Durch Schaumflotation konnte Graphit erfolgreich aus der sog. „Schwarzen Masse“ zurückgewonnen und das resultierende Konzentrat einer Reinigung unterzogen werden.

Die Testergebnisse bestätigten, dass die elektrochemische Leistung des zurückgewonnenen Graphits aus ausgedienten Lithium-Ionen-Batterien mit der des brandneuen kommerziellen Anodengraphits übereinstimmt, wie in der folgenden Zusammenfassung dargestellt. Es wurde festgestellt, dass die Struktur und Morphologie des recycelten Graphits im Vergleich zu reinem kommerziellem Graphit in Anodenqualität im Wesentlichen unverändert sind und dass der recycelte Graphit trotz einiger geringfügiger Verunreinigungen aus dem Recyclingprozess eine bemerkenswerte reversible spezifische Kapazität von mehr als 350 mAh/g bietet.

Neu zusammengesetzte Kathodenzellen aus recyceltem Graphit und Li[Ni0.5Mn0.3Co0.2]O2(NMC532) weisen eine hervorragende Zyklenstabilität mit einer Kapazitätserhaltung von 80% nach 1.000 Zyklen auf, d.h. sie sind vergleichbar mit der Leistung von Referenz-Vollzellen, die aus reinem Material bestehen. Weitere Verfeinerungen der Elektrolytzusammensetzung führten zu einer bemerkenswerten Stabilität, was sich in einem vernachlässigbaren Kapazitätsverlust und einer gleichbleibenden Leistung über längere Zyklentests hinweg zeigte.

Eine der Innovationen des australischen Startups besteht darin, recyceltes Graphit mit hochwertigem tansanischem Graphit zur Herstellung von Anoden zu mischen und so nachhaltige Batterielösungen voranzutreiben und eine hohe Leistung in Lithium-Ionen-Zellen sicherzustellen.

Das Forschungsprogramm wurde in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF) durchgeführt. Die Projektergebnisse sind eine weitere Validierung der Wirksamkeit des Graphitreinigungsprozesses für die Herstellung von Hochleistungsbatteriegraphit.

Weiterführende Informationen:

https://www.ecograf.com.au/

30. Januar 2024

Die Nachfrage nach Energiespeichern wächst weltweit. Lithium-Ionen-Batterien werden sie aufgrund des Einsatzes kritischer Rohstoffe nur bedingt decken. Die Suche nach alternativen Batterietechnologien läuft daher auf Hochtouren: Ein vielversprechendes Projekt mit dem Namen „Vier-Volt-Natrium-Ionen-Batterie“ (4NiB) soll hier Fortschritte erzielen. In dem Vorhaben entwickelt das HIU gemeinsam mit dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) mit drei renommierten Partnern Natrium-Ionen-Batterien, die nicht nur leistungsstark und kosteneffizient sind, sondern auch eine umweltfreundliche Alternative darstellen. Vorgesehen ist, dass auch Bioabfälle eingesetzt werden. Die Batterien sollen auf Elektrofahrzeuge im Stadtverkehr und stationäre Batteriespeicher zugeschnitten sein. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt unter dem Förderkennzeichen 03XP0572 mit 1,35 Millionen Euro über einen Zeitraum von drei Jahren.

Neben dem ZSW und dem HIU in Ulm gehören das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie das Forschungszentrum Jülich GmbH mit dem Institut für Energie- und Klimaforschung zu den Projektpartnern des 4NIB-Konsortiums. Weiterer Partner ist die Albert Ludwigs Universität Freiburg mit dem Freiburger Materialforschungszentrum (FMF).

4.700 Gigawattstunden bis 2030

In den Zukunftsszenarien für eine nachhaltige Energieversorgung sind Batterien ein Schlüsselelement und unverzichtbar, insbesondere zur Speicherung von regenerativ erzeugtem Strom und für die Elektromobilität. Der prognostizierte Anstieg des Bedarfs an Energiespeichern von 700 Gigawattstunden (2022) auf 4.700 Gigawattstunden (2030) erfordert nicht nur die Produktion der Batterien, sondern auch die Bereitstellung der hierfür notwendigen erheblichen Mengen an Rohstoffen.

Natrium statt Lithium

Eine derzeit junge, aber stark aufstrebende Technologie sind Natrium-Ionen-Batterien. Bei ihnen übernimmt Natrium die Aufgabe von Lithium. Natrium ist in großen Mengen vorhanden und kostengünstig, da es beispielsweise aus Natriumchlorid (Meersalz) gewonnen werden kann.

Die weiteren Schlüsselmaterialien der Natriumionen-Batterien enthalten weder Kobalt, noch Nickel oder Lithium und können somit ohne kritische Rohstoffe hergestellt werden. Durch den Verzicht auf teure Kupferfolien in der Batterie und Ersatz des heute in Lithium-Ionen-Batterien verwendeten Graphits durch alternative Kohlenstoffverbindungen, die aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden können, lassen sich zudem nicht nur Kosten reduzieren, sondern auch die Nachhaltigkeit weiter verbessern.

In China werden solche Natriumionenbatterien bereits kommerzialisiert, Europa muss daher so schnell wie möglich nachziehen. Bis zum wirklichen Massenprodukt werden jedoch noch einige Jahre vergehen, denn es muss viel an diesem neuen Batterietyp optimiert werden.

Revolutionäre Anodentechnologie: Hartkarbon ersetzt Grafit

Im Fokus des Vier-Volt-Natrium-Ionen-Batterie-Projekts steht die Entwicklung und optimale Abstimmung von Anoden, Kathoden und Elektrolyten, um eine leistungsstarke, kostengünstige und umweltfreundliche Natrium-Ionen-Batterie zu realisieren. Das Hauptziel des Projekts besteht darin, eine Hochleistungszelle im Pouch-Format zu präsentieren, die eine spezifische Energie von über 200 Wattstunden pro Kilogramm erreicht.

Kathodenseitig steht die Entwicklung von Hochvoltkathoden mit vier Volt im Fokus. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung sicherer, hochspannungsstabiler Mischphosphate aus Polyanionen. Mithilfe von Simulationen wird die optimale Zusammensetzung der eingesetzten Übergangsmetalle ermittelt, um die gespeicherte Energie zu maximieren. Die Anode wird auf der Basis von Hartkohle aus Bioabfall hergestellt, wobei Vorprodukte genutzt werden, die es in Deutschland reichlich gibt.

Der Elektrolyt wird eine nicht-wässrige Flüssigkeit sein, der zur Erhöhung der Leitfähigkeit und der Sicherheit eine sogenannte ionische Flüssigkeit zugesetzt werden kann. Es sollen zudem Strategien zur Vorladung (Vor-Sodierung) solcher Batterien entwickelt werden, um so die Energie in der Batterie zu maximieren.

Über das ZSW

Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) gehört zu den führenden Instituten für angewandte Forschung in den großen Themen der Energiewende: Photovoltaik, Windenergie, Batterien, Brennstoffzellen, Elektrolyse, eFuels, Circular Economy, Politikberatung sowie die Nutzung von KI zur Prozess- und Systemoptimierung. Gemeinsam mit der Industrie ebnen wir neuen Technologien den Weg in den Markt. An den ZSW-Standorten Stuttgart und Ulm arbeiten dafür mehr als 300 Kolleginnen und Kollegen sowie rund 100 wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte. Das ZSW betreibt ein Testfeld für Windenergie und ein weiteres Testfeld für PV-Anlagen. Das ZSW ist Mitglied der Innovationsallianz Baden-Württemberg (innBW), einem Bündnis aus zehn wirtschaftsnahen Forschungseinrichtungen.

Weitere Information:

https://www.zsw-bw.de/presse/aktuelles/detailansicht/news/detail/News/natrium-ionen-batterien-auf-basis-nachwachsender-rohstoffe-fuer-den-markt-vorbereiten.html

22. November 2023

Am 22. November besuchte eine Delegation des schwedischen Batterie- und Zellherstellers Northvolt das Helmholtz-Institut in Ulm. Northvolt betreibt seit einigen Jahren neben dem Batteriebau auch eine eigene Zellfertigung und errichtet im norddeutschen Heide (Dithmarschen) nun ein weiteres Werk zur Zellherstellung. Die Kapazität des ersten deutschen Werks soll bei voller Produktion eines Tages ca. 60 GWh betragen und ausreichen, um eine Million Fahrzeuge anzutreiben.

Der Besuchstermin der Northvolt-Delegation diente in erster Linie dem Knüpfen weiterer Kontakte zur Ulmer Batterieforschung. Gemeinsame Themen waren zukünftige, innovative Zellchemien für Batteriezellen, die Ausbildung von Fachkräften für den Batteriesektor, Prozesse in der Zellfertigung sowie der europäische Wirtschaftsstandort für Batterieproduktion.

Welcome to HIU, @northvolt! ?? 1 day after Northvolt's announcement to soon produce #sodium-ion #batteries a NV delegation visited our institute in Ulm. Lots of intense talks, great getting to know you! @MaxFichtner @ClusterPolis @CELEST_18 @uni_ulm @DLR_Energie @KITKarlsruhe pic.twitter.com/D87Vx2X6Xd

— Helmholtz Institute Ulm ? (@HelmholtzUlm) November 23, 2023

Northvolt fokussiert sich als Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen auf Anwendungen in Elektroautos sowie in stationären Energiespeichern.

Erst kürzlich gab der Zellhersteller bekannt, nun auch Natrium-Ionen-Batterien zu entwickeln. Der Hersteller kündigte eine Natrium-Zelle an, die kostengünstiger und nachhaltiger produziert sein soll als die heute üblichen Natrium-Ionen-Zellen aus Asien. Die Zellchemie wird in den Northvolt Labs, in Västerås in Schweden, entwickelt. Northvolt gab in einer Pressemitteilung an, die eigenen Natrium-Ionen-Batterien zunächst nur für stationäre Anwendungen ausgelegt zu haben und noch nicht für die Elektromobilität.

Links: https://northvolt.com/products/cells/sodium-ion/

4. Oktober 2023

Polymerelektrolyte haben eine lange Geschichte in der Batterieforschung. Sowohl die Materialentwicklung als auch unser grundlegendes Verständnis über Ionentransportmechanismen in Polymeren haben sich mit ihr weiterentwickelt. Heute stehen wir an einem Scheideweg, an dem Forschende viele mögliche Wege in die Zukunft der Batterien sehen – und eine Vielzahl von Batterietechnologien zur Auswahl haben. Die Diversifizierung in vielen verschiedenen Zellchemien eröffnet neue Wege, die es zu erforschen gilt. Experten regen dazu an, einige Konzepte und Erkenntnisse vergangener Tage komplett neu zu überdenken.

This week our colleagues, Sergio Rodríguez, María Martínez & Maica Morant together with Prof. Armand, took part in #ESPE23 – 1st European Symposium on #Polymer #Electrolytes for #Battery Applications of the @ClusterPolis, at @KITKarlsruhe.

?Thanks for the valuable contributions! pic.twitter.com/nKU8K0LQfT— CIC energiGUNE (@energigune_brta) September 29, 2023

Während des ersten Europäischen Symposiums über Polymerelektrolyte für Batterieanwendungen (ESPE23), das vom 25. bis 27. September 2023 im Karlsruher Institut für Technologie stattfand, kamen mehr als 100 Teilnehmer aus ganz Europa zusammen, um ihre neuesten Ergebnisse zu präsentieren und sich zu vernetzen.

Auf dem Programm standen 30 Vorträge sowie eine Poster Session, mehrere Networking Sessions und ein Symposium-Dinner. Bing-Xuan Shi, Doktorand an der Justus-Liebig-Universität Gießen, wurde mit dem von rhd instruments GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellten Posterpreis, für seine herausragende Forschungsarbeit, die er auf dem Symposium präsentierte, ausgezeichnet.

Links:

https://www.postlithiumstorage.org/de/news-events/detailseite/1st-european-symposium-on-polymer-electrolytes-for-battery-applications

https://www.postlithiumstorage.org/en/espe23

Im Seminar des Helmholtz-Instituts Ulm (HIU) teilen herausragende internationale Batterieforscher ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse und technologischen Erfindungen mit den Ulmer Wissenschaftlern und Studenten. Das Seminar findet jeden Dienstag um 14:00 Uhr während der Vorlesungszeit statt.

06.10.2023

Prof. Dr. Alejandro A. Franco

Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides (LRCS), Univ. de Picardie Jules Verne, Amiens, France

05.12.2023

Dr. Laurent Zinck

Innolith Science and Technology GmbH

16. September 2023

HIU-Direktor Professor Maximilian Fichtner ist in diesem Jahr mit dem „Ulmer Köpfchen“ ausgezeichnet worden. Das „Ulmer Köpfchen“ ehrt Menschen, die mit ihrer Arbeit Besonderes für die Gesellschaft bewirkt haben. Fichtner wurde als Forscher für seine Arbeit an der „Batterie der Zukunft“ geehrt.

Gülay Kul & our director @MaxFichtner were awarded with the „Ulm Köpfchen“ 2023. Gülay Kul is spokesperson for the #Ulm Women’s Forum. Kul & Fichtner have committed themselves to social issues in Ulm & were therefore selected from several candidates. https://t.co/JhryYJhPBc pic.twitter.com/ahEW75BHsr

— Helmholtz Institute Ulm ? (@HelmholtzUlm) September 18, 2023

Neben Maximilian Fichtner erhält in diesem Jahr auch Gülay Kul, Integrationsmanagerin im Landkreis Biberach, die Auszeichnung für ihre Arbeit. Zum eigens zusammengestellten Findungskomitee zählten heuer unter anderem Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und Ulms Bürgermeisterin Iris Mann.

Zurück geht das „Ulmer Köpfchen“ auf den Ulmer Goldschmiedemeister Wolf-Peter Schwarz, der bereits in den 1990-er Jahren individuelle Köpfchen angefertigt und verkauft hatte. Im Jahr 2020 wollte er seinen Köpfchen aber einen zeitgemäßen Sinn geben – als Zeichen der Gemeinschaft und des Zusammenhalts.

Es sollten diejenigen Menschen geehrt werden, „die fernab des lauten Mainstreams Dinge tun oder sagen, die niemand von ihnen erwartet hätte“, heißt es dazu auf der Website. Entscheidend dabei sei jedoch, dass damit ein soziales oder gemeinschaftliches Ziel verfolgt werde.

Links:

https://www.zukunft-mit-koepfchen.de/ulmer-koepfchen-2023/

https://www.schwaebische.de/regional/ulm-alb-donau/ulm/warum-dieser-ulmer-batterieforscher-mit-koepfchen-geehrt-wird-1900356

https://www.augsburger-allgemeine.de/neu-ulm/ulm-ulmer-professor-macht-batterieforschung-fuer-alle-verstaendlich-id67777311.html

11. bis 12. Juli 2023

In diesem Jahr fand die Klausurtagung des Helmholtz-Instituts Ulm in den Räumlichkeiten des POLiS-Exzellenzclusters (LM16) statt. Eine ehemalige Produktionshalle der Daimler AG diente als Veranstaltungsort. Die Forschenden des HIU tauschten sich an dem zweitägigen Klausurtermin zu allen aktuellen und relevanten Themen elektrochemischer Energiespeicherung aus. Im Vordergrund standen wie immer die Materialeigenschaften für zukünftige, innovative Batteriezellen.

Download: Programm der HIU-Klausur 2023

Download: Wissenschaftliche Poster

Lots of great talks by our PIs and scientists at our 12th Biennial Meeting in #Ulm #Science Park II @uni_ulm @ClusterPolis @KITKarlsruhe @DLR_de @DLR_en @CELEST_18 @MaxFichtner @ervinguru @SFleischmann_ @CPunckt pic.twitter.com/OV8k9VO9U4

— Helmholtz Institute Ulm ???? (@HelmholtzUlm) July 11, 2023

Die Klausurtagung begann mit der Präsentation experimenteller „Methoden und Techniken“ zur Untersuchung von Batteriematerialien. Hierzu wurden bestimmte neue Analysegeräte vorgestellt, die den Forschenden am HIU seit neustem zur Verfügung stehen. Die HIU-Forschenden, die über das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) angestellt sind, trugen ihre Forschungserkenntnisse für den Bereich Batterie-Modellierung vor.

Ein weiterer Themenbereich wurde ausschließlich mit Forschungsvorträgen zu Lithium-Ionen-Batterien gefüllt: Schwerpunkte waren hier beispielsweise die Vorhersage von Batteriealterung und Zell-Analytik, Elektrodenbeschichtungen sowie die Verbesserung der Lithium-Interkalationskinetik. Am zweiten Konferenztag wurden Zellchemien jenseits der Lithium-Ionen-Technologie präsentiert sowie Forschungen zu „Mechanismen, Schnittstellen und Interphasen“ vorgetragen.

Zum Abschluss fanden die Themen „Festkörperbatterien“ und die Forschung zu „nachhaltigen Materialien und Prozessen“ ihren Platz im Klausurprogramm.

Weitere Links:

http://www.hiu-batteries.de

27. Juni 2023

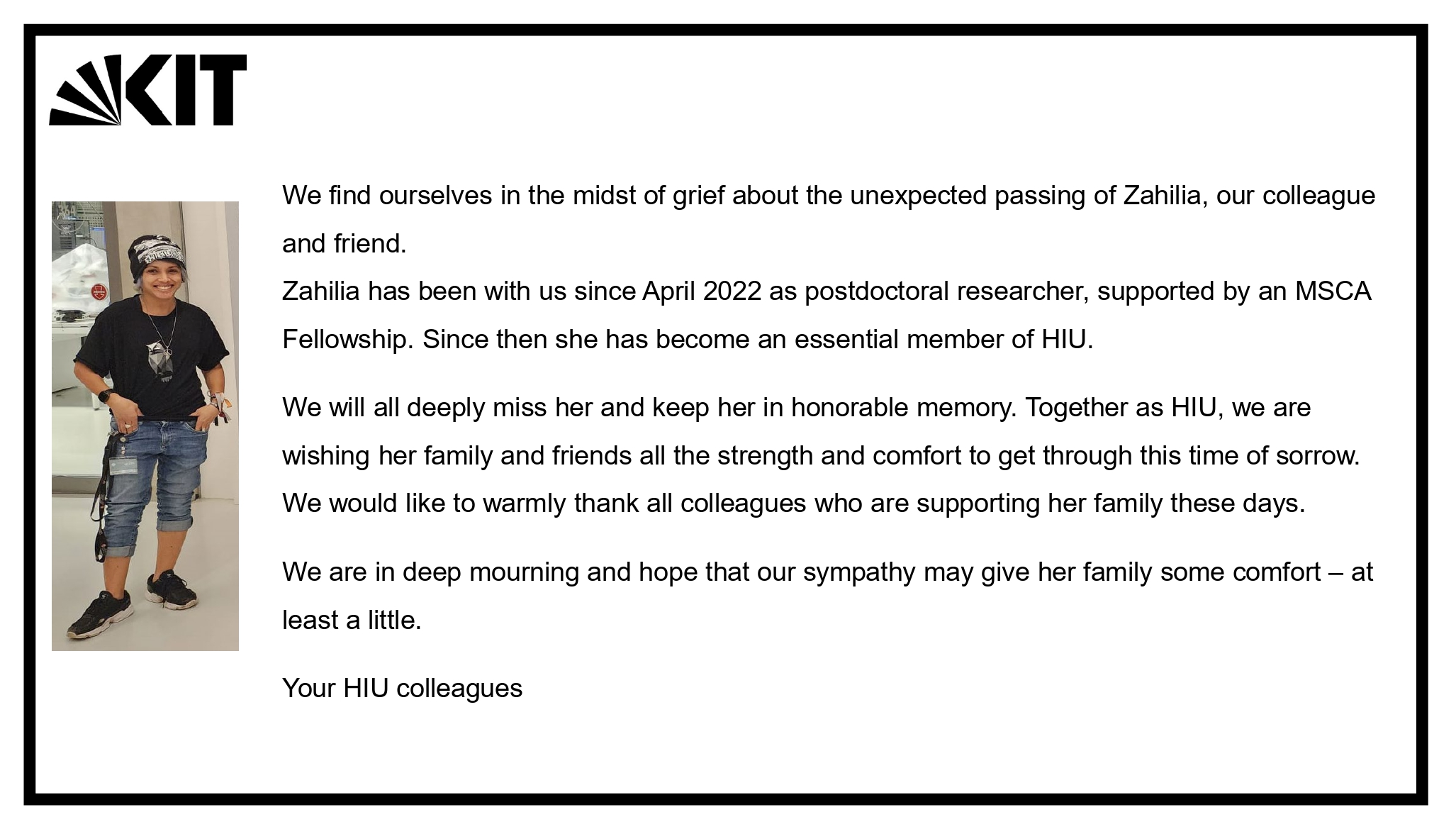

Dr. Zahilia Caban Huertas (✝ 22.06.2023, Ulm)

Dear all,

We find ourselves in the midst of grief about the unexpected passing of Zahilia, a valuable researcher, our colleague and friend.

Zahilia has been with us since April 2022 as postdoctoral researcher, supported by an MSCA Fellowship to investigate solid-state batteries. Since then she has become an essential member of our HIU family.

We will all deeply miss her and keep her in honorable memory. Zahilia and her family are in our thoughts and prayers. Together as HIU, we are wishing her family and friends all the strength and comfort to get through this time of sorrow. We have expressed our sincerest condolences to her sister and family on behalf of all colleagues at HIU, and would like to warmly thank all colleagues who are supporting her family these days.

We are in deep mourning and hope that our sympathy may give her family some comfort – at least a little.

On behalf of all HIU colleagues,

Dominic Bresser

Heribert Wilhelm

Maximilian Fichtner

05. Juni 2023

Zwei Millionen Euro für Forschung an organischen Elektrodenmaterialien: Professorin Birgit Esser erhält Consolidator Grant. Die Chemikerin Prof. Birgit Esser vom Institut für Organische Chemie II und Neue Materialien der Universität Ulm erhält für ihr Projekt „NanOBatt“ einen Consolidator Grant des Europäischen Forschungsrats (ERC) in Höhe von zwei Millionen Euro für fünf Jahre. Die Forscherin ist ebenfalls assoziierte Forschungsgruppenleiterin am Helmholtz-Institut Ulm (HIU). Mit NanOBatt sollen organische Elektrodenmaterialien (OEM) für Batterien der nächsten Generation erforscht werden. Der Schwerpunkt wird darauf liegen, die Porosität von OEM verbessern und damit die Ionendiffusion zu erleichtern. OEM haben viele Vorteile: Sie bestehen aus weithin verfügbaren Elementen, sind mit geringem CO2-Abdruck zugänglich und können leicht recycelt werden. Mit dem ERC Consolidator Grant sollen hervorragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim Ausbau ihrer Arbeitsgruppen gestärkt und die internationale Sichtbarkeit gefördert werden.

Glückwunsch an Prof. Birgit Esser @Besserchemistry: Die Chemikerin der #uulm erhält einen Consolidator Grant des @ERC_Research in Höhe von 2 Mio. Euro! ?Im Projekt ?NanOBatt?erforscht sie organische Elektrodenmaterialien für Batterien. https://t.co/6sy5PZbVlm *cl/?Eberhardt pic.twitter.com/zwVcIOETzr

— Universität Ulm (@uni_ulm) June 5, 2023

Ob Smartphone oder Elektroauto, kabellose Kopfhörer oder Rasenmäh-Roboter: In vielen elektrischen Geräten stecken Batterien. Und die Nachfrage danach steigt immer weiter. Neue Energiespeicherlösungen werden gebraucht. Mit ihrem Projekt NanoBatt will Prof. Birgit Esser an einem grundlegend neuen Konzept für Organische Elektrodenmaterialien forschen. Die Chemikerin vereint in einzigartiger Weise die dafür notwendige Expertise in organischer Synthesechemie mit Knowhow aus dem Bereich organischer Batterieelektrodenmaterialien. Mit ihrem ganzheitlichen Ansatz will Esser die Lücke zwischen Grundlagenforschung und der Anwendung organischer Materialien schließen.

Porosität der organischen Materialien verbessern

„Das Gebiet der OEM ist im Vergleich zu anorganischen Materialien für Batterien deutlich weniger erforscht“, sagt Esser. Das Problem: Bestehende OEM haben eine mangelhafte Porosität, welche die Diffusion von Gegenionen zu elektroaktiven Stellen behindert oder Redoxprozesse, also die gleichzeitige Abgabe oder Aufnahme von Elektronen, irreversibel macht. Das schränkt ihre Leistung und Anwendbarkeit stark ein. Um die Porosität der organischen Materialien zu verbessern, setzt Esser mit NanOBatt auf sogenannte redoxaktive, konjugierte Nanoreifen. Dabei handelt es sich um reifenförmige Moleküle, deren Elektronen sich nicht an einem festen Punkt aufhalten, sondern sich innerhalb des Reifens bewegen. „Das könnte ein Vorteil sein und die Ladung stabilisieren“, erläutert die Chemikerin. NanOBatt hat zum Ziel, solche Nanoreifen, deren Synthese teils sehr aufwendig ist, herzustellen. Basis dafür sollen beispielsweise Chinone oder Azine sein – Chemikalien, die aktuell aus Erdöl gewonnen werden. „Langfristig kann man schauen, ob man dafür nachwachsende Rohstoffe verwenden kann“, sagt Esser. Die Herausforderung dabei ist, möglichst viel Ladung auf möglichst wenig Molekül zu speichern. Denn: „Im Idealfall will man eine Batterie, die möglichst wenig wiegt und viel Speicherkapazität hat“, so Esser. Auch deshalb ist eine hohe Porosität wichtig: Sie ermöglicht erst dickere Elektroden, die zu einer höheren Kapazität führen – der Voraussetzung für weniger Material am Ladungssammler.

Um zu sehen, ob sich die Porosität verbessert, sollen in NanOBatt außerdem Methoden etabliert werden, mit denen sich der Effekt im Zusammenspiel mit anderen Materialien bei Batterien auch tatsächlich messen lässt. „Die üblicherweise verwendeten Methoden funktionieren in diesem Kontext nicht“, so Esser. Schließlich sollen ausgewählte, redoxaktive Nanoreifen als OEM in alternativen Batteriezellkonfigurationen untersucht werden: in Natrium, Aluminium-, Magnesium- und rein organischen Batterien.

Prof. Birgit Esser wechselte 2022 von der Universität Freiburg an die Uni Ulm. Zuvor forschte sie an der Universität Bonn und am MIT in den USA. Esser studierte und promovierte in Heidelberg. Sie ist Mitglied im Exzellenzcluster POLiS (Post Lithium Storage Cluster of Excellence), wo Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler neue Batteriematerialien und Technologiekonzepte für eine leistungsfähige und nachhaltige Speicherung elektrischer Energie entwickeln. Außerdem ist Esser Mitglied der Forschungsplattform CELEST und assoziierte Gruppenleiterin am Helmholtz-Institut Ulm.

Über den ERC Consolidator Grant

ERC Consolidator Grants richten sich an exzellente Forschende in der Konsolidierungsphase. Mit den Fördermitteln sollen sie vor allem beim Ausbau ihrer unabhängigen Arbeitsgruppe und bei der Steigerung ihrer internationalen Sichtbarkeit unterstützt werden. Typischerweise bewerben sich vielversprechende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aller Fachrichtungen sieben bis zwölf Jahre nach ihrer Promotion. Über die Qualität der eingereichten Anträge entscheidet eine internationale Jury, beraten durch externe Expertinnen und Experten. Für ihre Projekte erhalten die ausgewählten Forschenden bis zu zwei Millionen Euro für fünf Jahre. 2022 sind 2222 Anträge eingereicht worden. Davon wurden 321 Forschende aus 21 Ländern für einen ERC Consolidator Grant ausgewählt. Einziges Kriterium ist die wissenschaftliche Exzellenz der Forschenden und des vorgeschlagenen Projektes.

Weitere Informationen:

Prof. Birgit Esser, Institut für Organische Chemie II und Neue Materialien, Mail: birgit.esser@uni-ulm.de, Website: www.esserlab.com

Text und Medienkontakt:

Christine Liebhardt

Fotos: Foto Elvira Eberhardt

Weiterführende Quelle:

https://www.uni-ulm.de/nawi/naturwissenschaften/nawi-detailseiten/news-detail/article/zwei-millionen-euro-fuer-forschung-an-organischen-elektrodenmaterialien/

24. Mai 2023

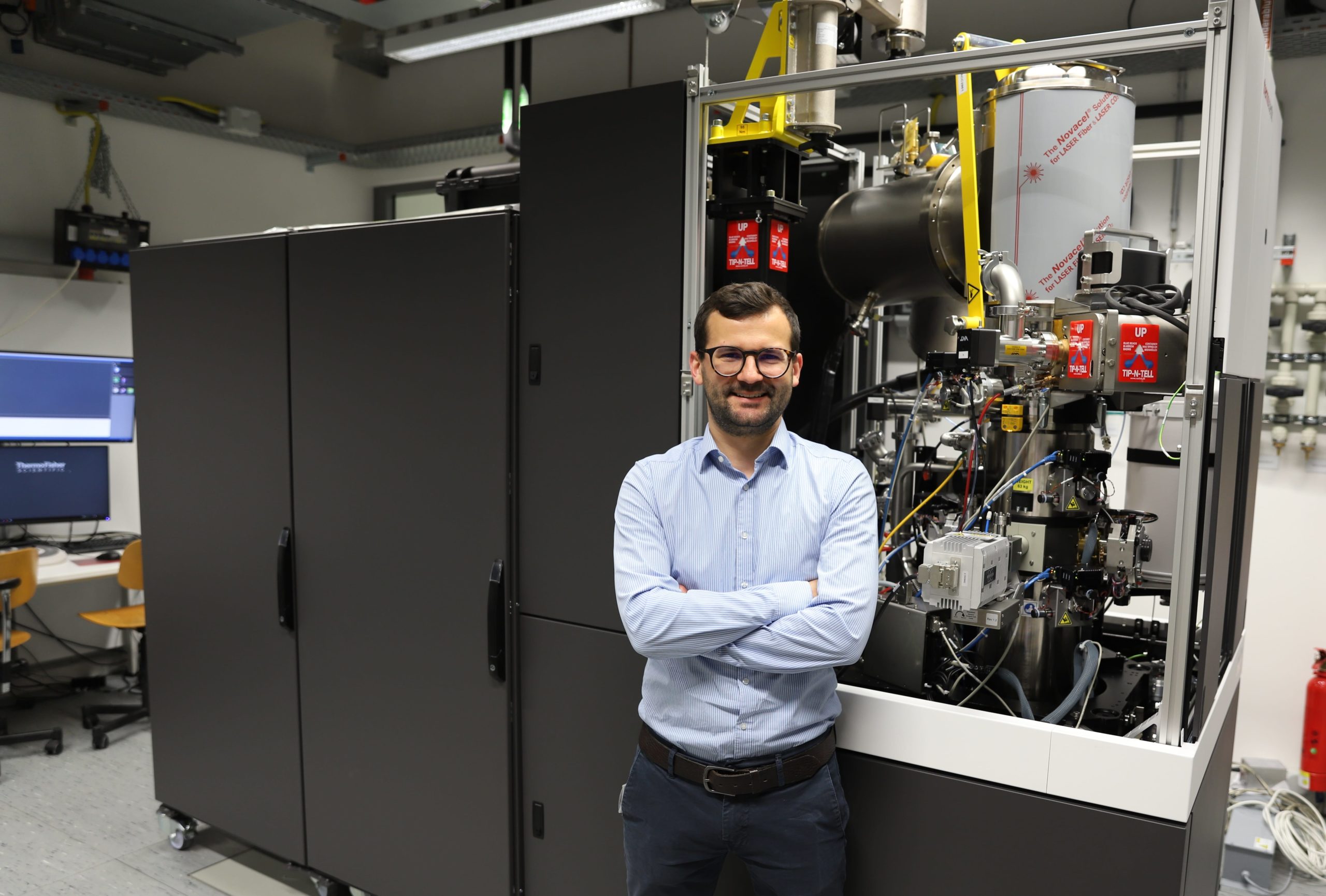

Das HIU hat Mai ein eigenes Transmissions-Elektronen-Mikroskop (TEM) in Betrieb genommen. Diese Mikroskope werden typischerweise zum Abbilden dünner Proben mit sehr hoher Auflösung verwendet. Dabei wird ein Elektronenstrahl mit hoher Beschleunigungsspannung von oben auf die Probe fokussiert. Ein Detektor, der unter der Probe platziert ist, registriert die transmittierten Elektronen. Daraus lassen sich Rückschlüsse über die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Probe ziehen. Die Forschenden erhalten sehr lokale Informationen über das Material.

Dr. Simon Fleischmann betreut mit seiner Forschungsgruppe „Elektrochemische Grenzflächen im Nanoconfinement“ das neue Gerät. Wir fragen ihn nach Geräte-Details.

Herr Dr. Fleischmann, können Sie uns ein paar technische Daten zum TEM am HIU geben?

Dr. Fleischmann: Das Gerät ist mit einer sog. „high brightness“ Schottky-Feldemissionskathode mit 200 kV Beschleunigungsspannung ausgestattet, die emittierten Elektronen haben also eine Energie von 200 keV. Damit kann man eine sehr hohe Auflösung von etwas über 0,1 nm erreichen, was in etwa der Bindungslänge von Atomen entspricht. Das Mikroskop ist außerdem mit zwei großflächigen Detektoren zur energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDX), sowie mit einem Detektor zur Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS) ausgestattet.

Foto: Neues Transmissionselektronenmikroskop am HIU.

Wobei hilft das Gerät Ihnen in der Forschung weiter?

Dr. Fleischmann: Viele unserer konventionellen Untersuchungsmethoden geben uns statistische Informationen über die Gesamtheit einer Probe, aber wir wissen nicht, wie die Probe z.B. an einer ganz bestimmten Stelle aussieht. Im Gegensatz dazu kann man mit dem TEM strukturelle und chemische Informationen mit extrem hoher Ortsauflösung erhalten, man kann sich sozusagen die lokale Umgebung von einzelnen Atomen an einer speziell interessanten Stelle der Probe anschauen. Zu betonen ist auch, dass das TEM nicht nur „abbilden“ kann, sondern man kann mit ähnlicher Ortsauflösung auch Diffraktion und Spektroskopie durchführen.

Scientists at HIU put a ? transmission electron microscope (#TEM) into operation. For technical data, check our interview with @SFleischmann_ whose group will train ? researchers working with the device. @KITKarlsruhe @CELEST_18 @ClusterPolis @uni_ulm https://t.co/c7T8qBi4rd

— Helmholtz Institute Ulm ???? (@HelmholtzUlm) May 24, 2023

Welche speziellen Materialien (für welche Anwendungen?) erforschen Sie mit dem TEM?

Dr. Fleischmann: Wir werden das TEM hauptsächlich für die Untersuchung von neuartigen Elektroden- oder Festelektrolytmaterialien mit unbekannter lokaler Struktur sowie zur Grenzflächencharakterisierung in elektrochemischen Systemen einsetzen. Man kann einen hohen Erkenntnisgewinn erzielen, wenn man beispielsweise versteht, wo und wie Ionen oder Moleküle in ein kristallines Elektrodenmaterial eingebaut werden. Andererseits kann man auch hochlokalisierte Informationen über Grenzflächen und Interphasen erhalten, die während der Nutzung der Testzellen an den Elektrodenoberflächen entstanden sind. Wir sprechen also speziell über Strukturaufklärung von Materialien mit manipulierter Kristallstruktur, z.B. die „Nanoconfinement-Materialien“ meiner Gruppe, Festkörperelektrolyte, und die Erforschung von Interphasen wie der „solid electrolyte interphase“ (SEI).

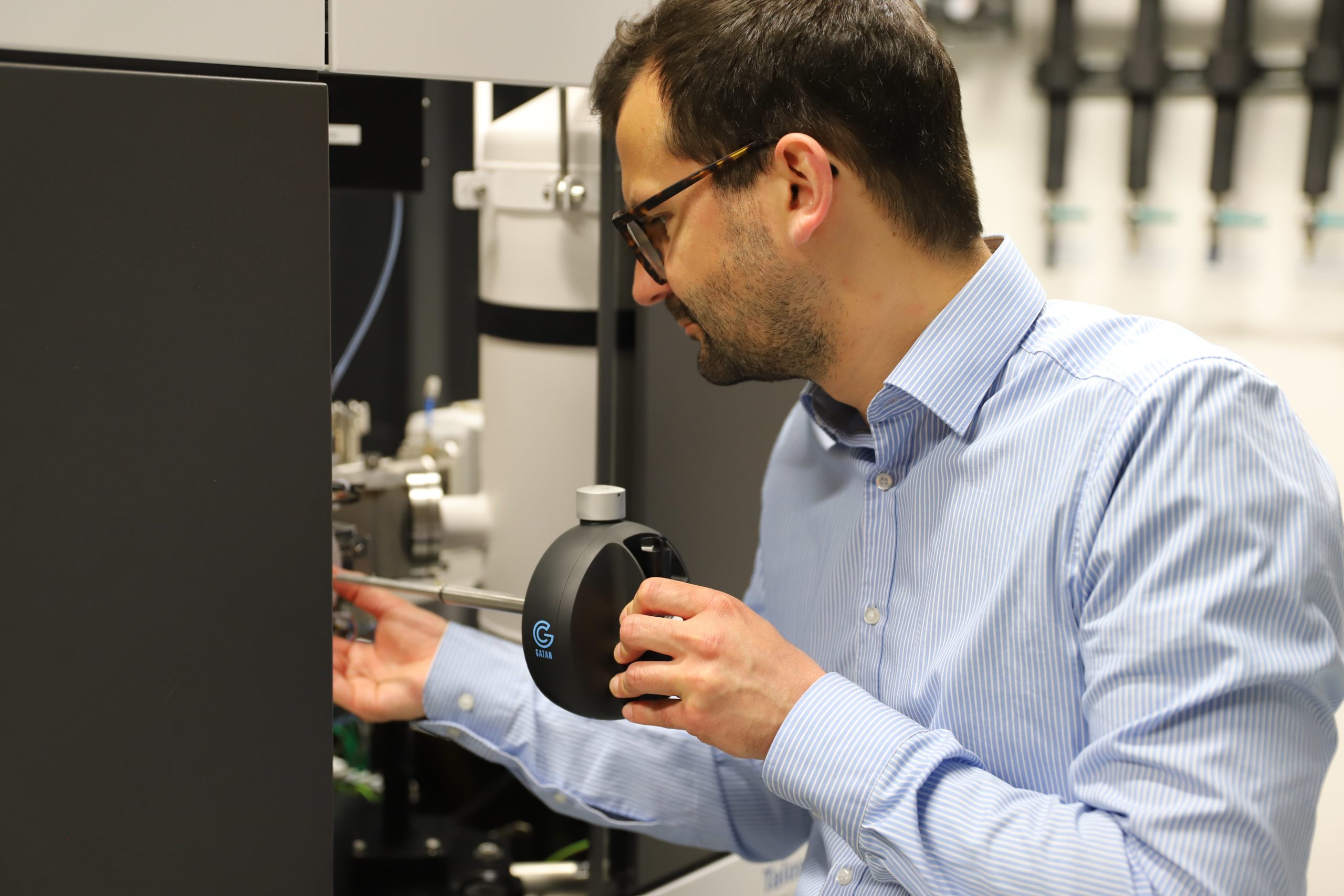

Besonders hervorzuheben sind auch die speziell angeschafften Probenhalter (sog. Kryo-Halter), mit denen die hochempfindlichen und reaktiven Proben während der Messung mit flüssigem Stickstoff „eingefroren“ werden. Dadurch kann Probenschädigung während des Messens weitgehend vermieden werden, so dass man die ursprüngliche Struktur studieren kann.

Foto: Einsetzen des TEM-Probenhalters. Dieser verfügt über einen Flüssigstickstofftank, wodurch die Probe während der Messung gekühlt wird.

Wie wichtig/kompliziert ist die Anwendungssoftware?

Dr. Fleischmann: Gerade aufgrund der vielfältigen Techniken, die am TEM möglich sind („konventionelles“ TEM, Raster-TEM, Diffraktion, Spektroskopie, etc.), ist die Software relativ komplex. Das Nutzerinterface ist jedoch ziemlich intuitiv gestaltet und kann nach Einweisung und Training gut bedient werden.

Wie viel ist so ein Mikroskop wert? Wie lange war die Anschaffung geplant?

Dr. Fleischmann: Bei TEMs gibt es hohe Preisunterschiede zwischen den Modellen, da bewegt man sich am unteren Ende bei einigen Hunderttausend, am oberen Ende können es aber auch einige Millionen Euro sein. Das richtet sich hauptsächlich nach der erreichbaren Messauflösung, wofür die „Qualität“ der emittierten Elektronen (Energie und Energiebreite) und speziell auch deren Fokussierung auf die Probe entscheidend sind. Die Geräte sind außerdem hoch individualisierbar in Sachen Ausstattung, man kauft sie nicht „von der Stange“. Deshalb musste sehr genau geplant und abgewogen werden, welches Gerät mit welcher Ausstattung für Anwendungen am HIU passt. Die Anschaffung hat dementsprechend viel Zeit in Anspruch genommen, insgesamt waren wir etwa zwei Jahre mit der Planung, Bestellung und dem Aufbau beschäftigt.