24. November 2021

Hybrider Workshop am Helmholtz-Institut Ulm (HIU) – „Energiewende in der EU: Perspektiven und Herausforderungen für die Energiespeicherung“

Event: Hybride Veranstaltung, Präsenzveranstaltung in Ulm und online

Registrierungslink: Registrierung zur Veranstaltung

Datum: 24.11.2021, 14:00 – 18:00 Uhr

Workshop-Programm: Download Agenda

Europa steht vor der Herausforderung, die Maßnahmen zur Energiewende bis 2050 zur Erreichung der Klimaneutralität so umzusetzen, wie sie im Dezember 2019 im „European Green Deal“ gemeinsam verabschiedet wurden. Das zukünftige Energienetz muss flexibel genug sein, um höhere Anteile an variabler, erneuerbarer Stromerzeugung (wie Solar- und Windkraft) sicher einzuspeisen. Die Entwicklung und Integration bezahlbarer sowie nachhaltiger Energiespeicherkapazitäten ist entscheidend für eine saubere, nachhaltige und effiziente Energiewende.

Die größte Herausforderung der laufenden Forschungs- und Industrieanstrengungen besteht darin, technische Forschung mit Umwelt-, Wirtschafts- und Gesellschaftsaspekten zu kombinieren. In diesem Zusammenhang spielt das Verhalten der Verbraucher, die Akzeptanz implementierter technischer Lösungen sowie verschiedener möglicher Business-Cases bzgl. angebotener Energiespeicher eine Rolle. Auch werden Energiespeicher benötigt, die zu wettbewerbsfähigen Marktpreisen verfügbar sind.

Workshop: Energiewende in der EU: Perspektiven und Herausforderungen für die Energiespeicherung

In dem Workshop „Energiewende in der EU: Perspektiven und Herausforderungen für die Energiespeicherung“ sollen diese Fragestellungen in einer transnationalen Zusammenarbeit erörtert werden, der Wissenstransfer unterstützt und das Interesse seitens der Industrie thematisiert und vertieft werden.

Leitfragen des Workshops

Was sind die sozioökonomischen Erwartungen an Energiespeicher-Lösungen bis 2030/2050 und welche Chancen und Herausforderungen, einschließlich des Zugangs und Bezahlbarkeit, bedeutet dies für die Verbraucher? Was sind die Pläne der Branche für die Zukunft? Energiesystem mit Fokus auf Speicherung (mittel- und langfristig)? Wie kann die Forschung dazu beitragen, Speicherlösungen schneller zu produzieren? Und Ressourcen günstiger zu gestalten? Welche Modelle in der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschung können sinnvoll sein und in anderen EU-Ländern repliziert werden? Wie können die „StoRIES“-Dienste die Innovationsakzeptanz steigern?

Dies sind nur einige der Fragen, denen sich der Workshop in Ulm widmet. Dieser gemeinsam von „StoRIES“, „Joint Program for Energy Storage“ (EERA) und dem „SUPEERA-Projekt“ organisierte Workshop ist eine einmalige Gelegenheit, Forscher*innen, die Industrie, Verbraucher*innen, politische Entscheidungsträger sowie andere Interessengruppen zusammenzubringen.

Ziel ist es, sich über zentrale Fragen der Energiespeicher-Branche auszutauschen und mögliche Zukunftsszenarien der Energiesysteme zu zeichnen. Alle Teilnehmer*innen sind eingeladen, die Fachdiskussionen auch nach dem Workshop fortzusetzen und sich mit anderen Teilnehmern zu weiter vernetzen. Dazu wird es ein Abendessen geben, das direkt nach dem Workshop stattfindet.

Weiterführende Links:

https://hiu-batteries.de/news_and_events/stories-oekosystem-innovation/

https://hiu-batteries.de/news_and_events/stories-energiespeicherung/

03. November 2021

Am 03. November 2021 war die kürzlich wiedergewählte Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (CDU) zu Gast am Helmholtz-Institut Ulm. Kemmer war für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion bisher sowohl ordentliches Mitglied im Ausschuss für „Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung“ als auch stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für „Wirtschaft und Energie“.

Der Energiewende und Energiespeicherung wird eine immer zentralere politische Bedeutung zugemessen. Die Diskussion um nachhaltige Energieerzeugung und effiziente Versorgungssicherheit mündet oftmals in der Fragestellung: Wo müssen in der Zukunft innovative Energiespeicher eingesetzt werden und was müssen sie leisten? Wie eine solche Zukunft aussehen kann, erörterten am 3. November einige HIU-Wissenschaftler*innen mit der Bundestagsabgeordneten aus Ulm. Kemmer kam nach einigen Anlässen zum erneuten informellen Austausch über aktuelle Fortschritte in der Batterieforschung ans HIU.

Wissenschaftlich begleitet wurde der Austausch von Prof. Dr. Maximilian Fichtner (Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm), der einen Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse und Aktivitäten des HIU, des Exzellenzclusters POLiS und der Forschungsplattform CELEST vermittelte. Ebenfalls zum informellen Gespräch waren Prof. Dr. Helge Stein (HIU/KIT), PD Dr. Birger Horstmann (HIU/DLR), Dr. Wohlfahrt-Mehrens (HIU/ZSW) und Prof. Dr. Axel Groß (HIU/Universität Ulm) geladen.

01. November 2020

Am 1. November 2021 startete das langersehnte Wissenschaftsprojekt StoRIES (Storage Research Infrastructure Eco-System), ein 7 Millionen Euro teures H2020-Projekt, das vom Helmholtz-Institut Ulm und vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) koordiniert wird. StoRIES wird sicherstellen, dass das Ziel des „Europäischen Grünen Deals“ – eine Klimaneutralität Europäische Union bis 2050 – erreicht wird. StoRIES konzentriert sich dabei auf den Energiesektor, der konsequent auf eine erneuerbare Stromerzeugung und Energiespeicherung umgestellt werden soll. Die StoRIES-Initiative wird an der Entwicklung innovativer Energiespeichermethoden arbeiten und die aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Energiesysteme an die Energiespeicherung definieren.

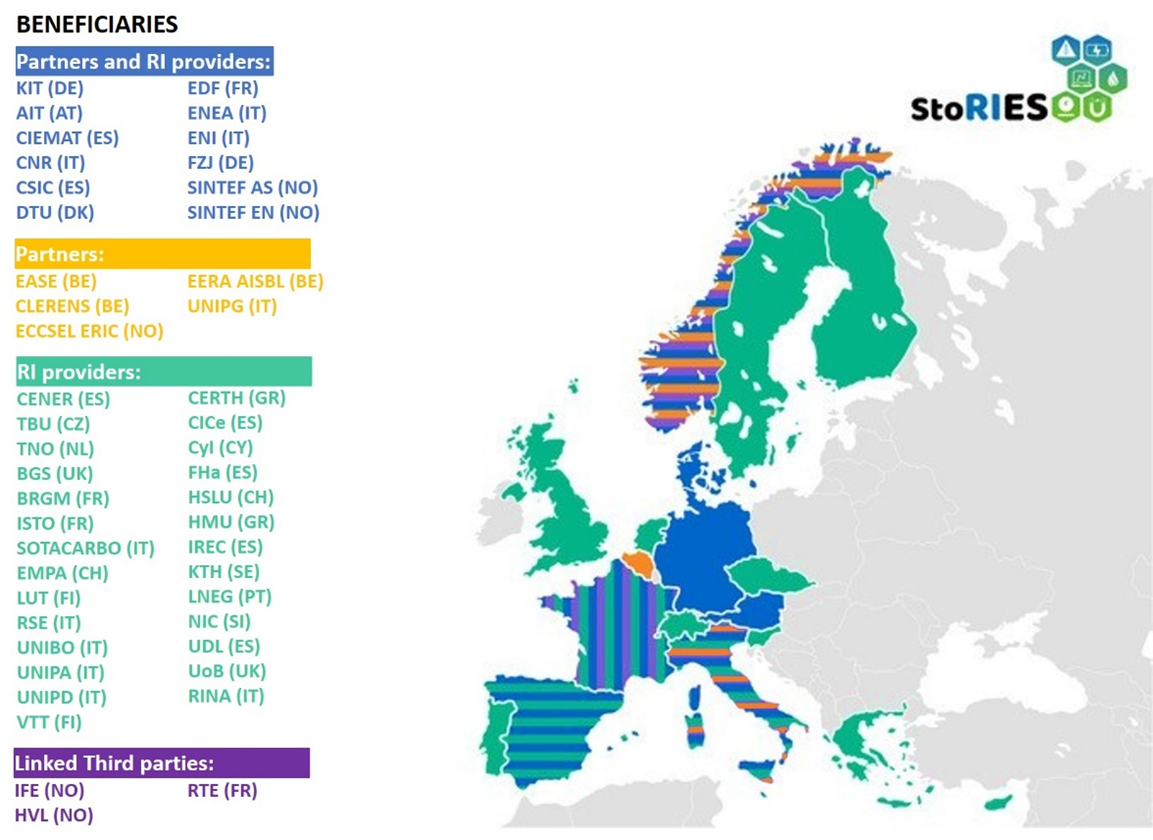

Das Konsortium umfasst mittlerweile 17 Partner, bei denen es sich um Technologieinstitute, Universitäten und Industrievertreter handelt, sowie 31 assoziierte Teilnehmer aus 17 Ländern. Alle beteiligten Einheiten verfügen über einen umfassenden Hintergrund in Energiespeichertechnologien (elektrochemische, chemische, thermische, mechanische und supraleitende Magnetspeicher). Zwei davon, die European Energy Research Alliance (EERA) und die European Association for Energy Storage (EASE), sind die größten Forschungs- und Industrieverbände, die sich in Europa mit Energiespeichern befassen und bilden den Kern des neuen Ökosystems.

Welcome! „Storage Research Infrastructure Eco-System“ (StoRies) – ?????????⚡️? With Europe’s “Green Deal”, a new European research consortium for Energy Storage starts at HIU/KIT. https://t.co/zGGboRWZk8

— Helmholtz Institute Ulm ?? (@HelmholtzUlm) September 16, 2021

Die Hauptaufgabe von StoRIES besteht darin, wissenschaftliche Einrichtungen wie Technologieinstitute und Universitäten mit Industriepartnern zusammenzubringen, um gemeinsam Speicherlösungen für neue Technologie- und Energiemärkte zu entwickeln. Im Fokus steht laut Projektkoordinator und stellvertretendem HIU-Direktor Prof. Dr. Stefano Passerini die transdisziplinäre Zusammenarbeit: „Die Bündelung von Know-how innerhalb von Wissenschaft und Wirtschaft eröffnet oft unterschätzte Synergien. Gleichzeitig möchten wir die Energiespeicherforschung ganzheitlicher gestalten und um sozio-technische und ökologische Aspekte ergänzen. Mit dem European Green Deal gibt uns die europäische Politik eine immense Hausaufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können.“

StoRIES bietet Schulungen für Industrie und Forschungseinrichtungen sowie Kurse für Nachwuchswissenschaftler an, die innovative Hybridlösungen zum Ziel haben. Die rein technische Ausbildung rund um Energiespeicher soll durch die ökologischen, rechtlichen, ökonomischen und sozialen Aspekte rund um Energiespeicher ergänzt werden. StoRIES will die Barrieren zwischen den heute oft sehr geschlossenen Forschungsfeldern abbauen, um gegenseitiges Verständnis und Kooperation zu ermöglichen. Das Ökosystem aus Experten unterschiedlicher Energie-, Sozial- und Wirtschaftsforschung, Industrie und Verbrauchervertretern soll einen effektiven und nachhaltigen Austausch zum Thema Energiespeicherung ermöglichen.

Das technologische Ziel des Projekts ist die Entwicklung zukünftiger Energiespeicher aller Art. Durch den gemeinsamen Zugang zu 64 erstklassigen Forschungsinfrastrukturen und -diensten, die in StoRIES zusammengefasst sind, sollen Forschung und Innovation vorangetrieben werden. Energiespeicherung ist für die Energiewende unerlässlich; aber keine einzige Speichertechnologie, die heute verfügbar ist, kann diese Herausforderung alleine meistern. Vielmehr ist eine Kombination verschiedener Energiespeichertechnologien erforderlich, um die erwartete Leistung in Bezug auf Kapazität, Flexibilität und Nachhaltigkeit zu erbringen. Das StoRIES-Konsortium vereint alle wichtigen Bereiche der Energiespeicherforschung, die sich auf die Idee der Hybridlösung konzentrieren werden.

Um hybride Energiespeicherlösungen zu optimieren, wird sich StoRIES auf die Verbesserung der Materialeigenschaften für aktuelle und zukünftige Anwendungen konzentrieren. Ein System aus modernen Supercomputern, Automatisierungstechnologien und dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wird eine gezielte Materialentwicklung für innovative Energiespeicher ermöglichen. Solche gemeinsamen Plattformen werden die Energiespeicherforschung effizienter, nachhaltiger und kostengünstiger machen, aber auch die Entwicklungszeiten für neue Technologien um den Faktor 10 verkürzen, neue Innovationen schneller auf den Markt bringen, damit erneuerbare Energietechnologien auch schneller konkurrenzfähig werden.

In StoRIES werden neue Materialien, Geräte und Technologien unter soziotechnischen und ökologischen Aspekten analysiert. StoRIES wird einen fairen Übergang zur CO2-Neutralität fördern, indem es den Produktentwicklungsprozess insbesondere in den frühen Phasen des Designs unterstützt und darauf abzielt, den Einsatz von Rohstoffen zu optimieren und die Recyclingfähigkeit zu erhöhen. Dies wird dazu beitragen, Umweltauswirkungen zu reduzieren und den sozialen Nutzen zu maximieren. Fragen der öffentlichen Zulassung, regulatorischer Rahmenbedingungen und Wirtschaftlichkeit für die Anwendung der neuen Lösungen werden analysiert, Möglichkeiten zur Erschließung des Potenzials der Energiespeicherung ausgelotet und Engpässe identifiziert, die dies verhindern.

Weitere Information

https://www.eera-energystorage.eu/stories.html

01. Oktober 2021

Seit dem 1. Oktober 2021 nimmt Prof. Dr. Maximilian Fichtner erneut die Rolle des geschäftsführenden Direktors am Helmholtz-Institut Ulm (HIU) ein. Damit wechselt die Direktion des Instituts erneut ihre Spitze, nachdem sein Vorgänger Prof. Dr. Stefano Passerini das Amt seit Oktober 2018 innehatte. Eine Rotation ist laut Satzung turnusmäßig alle drei Jahre vorgesehen. Prof. Fichtner beginnt somit seine zweite Amtszeit als geschäftsführender Direktor. Im Jahre 2015 löste er bereits Gründungsdirektor Prof. Horst Hahn in diesem Amt ab.

Prof. Dr. Maximilian Fichtner is our new 2021 (and former 2015) Executive Director of HIU. ?? Follow the link for his view on our institute’s future. #battery #science @KITKarlsruhe @CELEST_18 @2030Battery @ClusterPolis https://t.co/nlpClPq3DN

— Helmholtz Institute Ulm ?? (@HelmholtzUlm) October 11, 2021

Herr Prof. Fichtner, alle Welt spricht derzeit über Elektromobilität und Batterieforschung. Welche Forschungsthemen bzgl. Elektromobilität stehen in den nächsten drei Jahren am HIU im Vordergrund?

Prof. Dr. Fichtner: „Inhaltliche Schwerpunkte des HIU liegen sicher auf den Themen – „Weiter“ (also mehr Speicherkapazität“), „Schneller“ (schnellere Beladbarkeit) und „Nachhaltiger“ (ohne die Verwendung kritischer Rohstoffe). Insbesondere beim letzteren Punkt gehören wir mittlerweile zu den führenden Institutionen Europas. Der Gewinn des Exzellenzclusters POLiS hat uns außergewöhnliche Möglichkeiten verschafft, auf Batterien zu forschen, die ohne die Verwendung von Lithium oder von Schwermetallen auskommen.“

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie denn derzeit am HIU? Wie an jeder Forschungseinrichtung gibt doch sicher ganz eigene Visionen, aber auch Probleme. Oder?

Prof. Dr. Fichtner: „Wir haben die Herausforderung zu meistern, dass am HIU bei gleichbleibender Grundfinanzierung ständig steigende Kosten gegenüberstehen. Weiterhin bekommen wir im HIU-Gebäude so langsam Platzprobleme und wir können – trotz sehr erfolgreicher Drittmitteleinwerbung bisher – im Moment nicht weiter wachsen.

Chancen ergeben sich generell dadurch, dass wir uns in den letzten 10 Jahren zu einem der wichtigsten Forschungsinstitut in Europa entwickelt haben. Das erleichtert die Beteiligung an wichtigen Forschungsprojekten. Unsere Expertise ist einzigartig und wir adressieren die wichtigsten und drängendsten Fragen in unseren Forschungsfeldern.“

Nun sind Sie seit dem 1. Oktober 2021 wieder „geschäftsführender Direktor am HIU – zum zweiten mal. Wo sehen Sie Ihre persönliche Rolle?

Prof. Dr. Fichtner: „Meine erste Direktorenzeit war geprägt von der Stärkung des Verbunds Ulm-Karlsruhe. Dazu haben wir CELEST gegründet, den Exzellenzcluster POLiS eingeworben und sind jetzt, als Verbund, in zentraler Position bei der europäischen Großinitiative BATTERY2030+ angelangt.

Weiter haben wir Anstrengungen unternommen, das HIU durch Ansiedlung von hervorragenden Nachwuchsgruppen zu stärken und insgesamt bekannter zu machen. Dies war nur durch eine gemeinsame Anstrengung aller Kollegen machbar und war am Ende sehr erfolgreich.

Was die neue Direktorenzeit bringt, wird sich erweisen. Wir müssen das HIU weiter sattelfest machen und es mit einem tragfähigen Programm in eine erfolgreiche und spannende Zukunft führen. Es liegen weiterhin spannende Themen vor uns.“

Was schätzten Sie ganz besonders an Ihrem Vorgänger Prof. Dr. Stefano Passerini?

Prof. Dr. Fichtner: „Prof. Passerini ist ein hervorragender Kollege und Wissenschaftler von hohem internationalen Format. Er ist regelmäßig in der Liste der meistzitierten Wissenschaftler in unserem Fachgebiet zu finden. Sein Wort hat Gewicht in der Community; und so ist es ihm auch gelungen, im Rahmen der Europäischen Energieallianz (EERA) eine wichtige Koordinatorenrolle zu übernehmen. Dies trägt sehr zur Sichtbarkeit unseres Instituts bei.“

Ein Wort an die jungen Wissenschaftler*innen. Ein wichtiges Augenmerk am HIU fällt mehr und mehr auf den Nachwuchs: Welche Forschende suchen Sie in Zukunft am HIU?

Prof. Dr. Fichtner: „Ich denke, es sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die etwas bewegen möchten. Wissenschaftler*innen, die wissen, dass sie vom hervorragenden wissenschaftlichen Umfeld profitieren können und die ihre Zeit am HIU klar auf der Habenseite ihres Lebenslaufs verbuchen möchten. Manche kommen, um eine klar umrissene Aufgabe in einem Verbundprojekt mit Leben zu füllen, manche kommen mit ihren eigenen Ideen. Wir geben ihnen nach Prüfung Gelegenheit, diese bei uns zu verwirklichen. Auf diese Weise haben wir schon mehrere Nachwuchsgruppen ihre Arbeit aufgenommen und wir freuen uns über die hohe Sichtbarkeit, welche diese Gruppen bereits erlangt haben.“

Danke für das Gespräch, Herr Prof. Fichtner.

Weiterführender Link:

https://hiu-batteries.de/news_and_events/rotation-in-der-direktion/

30. September 2021

Der Exzellenzcluster POLiS (Post Lithium Storage) richtete in Ulm den Hybrid-Workshop zur Roadmap der EU Initiative Battery2030+ aus. Ziel war es, die Fortschritte der verschiedenen Forschungsprojekte zu bewerten und den weiteren Weg festzulegen.

We are pleased to host the hybrid workshop on the Roadmap of the EU project Battery2030+ here in Ulm. Today, the 6 research areas will be discussed. More info on the roadmap here: https://t.co/3QndoZfJxZ @2030Battery @BIGMAP_EU pic.twitter.com/VyMAx0QqKF

— POLiS_Cluster (@ClusterPolis) September 30, 2021

Die im Rahmen eines europaweiten Konsultationsprozesses entworfene Roadmap von BATTERY 2030+ enthält drei übergreifende Forschungsthemen und sechs Forschungsbereiche – Batterie-Schnittstellengenom und Materialbeschleunigungsplattform, Datenverarbeitung, Selbstheilung, Sensorik, Wiederverwertbarkeit und Herstellbarkeit. Die Roadmap soll ein allgemeines Instrumentarium schaffen, um die Art und Weise zu verändern, wie wir Batterien entwickeln und konstruieren.

BATTERY 2030+ ist die groß angelegte und langfristige europäische Forschungsinitiative mit der Vision, die nachhaltigen Batterien der Zukunft zu erfinden, um Europa in die Lage zu versetzen, die Ziele einer klimaneutralen Gesellschaft zu erreichen, die im europäischen Green Deal vorgesehen sind.

Weiterführende Links:

https://www.postlithiumstorage.org/de/news-events/detailseite/eu-workshop-in-ulm

https://battery2030.eu/research/roadmap/

28. September 2021

Feststoffbatterien können die Elektromobilität voranbringen. Im neuen anwendungsorientierten Projekt ALANO befassen sich Partner aus Industrie und Forschung unter der Koordination der BMW AG mit Lithium-Batterien der nächsten Generation: Lithiummetall als Anodenmaterial und ein fester Elektrolyt ermöglichen, bei hoher Sicherheit die Energiedichte auf Zellebene zu erhöhen und damit die Reichweite von Elektroautos zu verlängern. Das Helmholtz-Institut Ulm (HIU) ist an dem vom Bundesforschungsministerium geförderten Vorhaben maßgeblich beteiligt.

Forschung für sichere #Feststoffbatterien: Im Projekt ALANO entwickeln Industrie und Wissenschaft innovative Konzepte für Akkus mit Lithiummetall-Anode – Forschende des KIT untersuchen elektrochemische Aspekte. https://t.co/DwcyPuSBY8 pic.twitter.com/irnw40Kqih

— KIT Karlsruhe (@KITKarlsruhe) September 27, 2021

Leicht und leistungsstark, kostengünstig und sicher – Akkumulatoren für Elektroautos müssen verschiedene Anforderungen vereinen. Batterieforschende und Automobilhersteller setzen daher seit einiger Zeit verstärkt auf Feststoffbatterien. Bei dieser Bauform bestehen sowohl beide Elektroden als auch der Elektrolyt aus festen Materialien. Besonders der feste Elektrolyt verspricht Vorteile für die Sicherheit: Er ist schwer entflammbar und kann nicht auslaufen. Das neue Verbundvorhaben ALANO (Alternative Anodenkonzepte für sichere Feststoffbatterien) befasst sich mit Lithium-Batterien der nächsten Generation und fokussiert sich auf die Lithiummetall-Anode als zentrale Komponente. ALANO zielt darauf, die Energiedichte einer Feststoffbatterie zu erhöhen, und zwar bei hoher Sicherheit.

Höhere Energiedichte – längere Reichweite

„Lithiummetall als Anodenmaterial besitzt das Potenzial, die Energiedichte auf Zellebene erheblich zu steigern und damit die Reichweite von Elektroautos deutlich zu verlängern“, erklärt Professor Stefano Passerini, Direktor des an ALANO beteiligten Helmholtz-Instituts Ulm (HIU) und Leiter der Forschungsgruppe Elektrochemie der Batterien am HIU. Im Projekt ALANO evaluieren Partner aus Forschung und Industrie unterschiedliche auf Lithiummetall basierende innovative Anodenkonzepte für Feststoffbatterien, um die Reaktivität, Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Anode zu optimieren und diese in einer robusten Zelleinheit mit hoher Energiedichte zu integrieren. Entscheidend ist dabei die Kombination mit einem festen Elektrolyten. Im Gegensatz zu konventionellen Flüssigelektrolyten, die stark mit Lithiummetall reagieren, sind Festelektrolyte weniger reaktiv und eröffnen damit die Möglichkeit, kinetisch stabile Grenzflächen auszubilden. Dies wiederum verspricht weitere Vorteile: „Erstens wird die Sicherheit wesentlich verbessert, da die Zellen keine flüssigen und leicht brennbaren Bestandteile enthalten“, erläutert Dr. Dominic Bresser, Leiter der Forschungsgruppe Elektrochemische Energiespeichermaterialien am HIU. „Zweitens erhöht sich die Robustheit der Zellen, wodurch Handhabung, Kühlung und Systemintegration leichter werden.“ So lassen sich die Kosten auf Zell-, Modul- und Systemebene senken. Zugleich steigt die Lebensdauer der Zellen, was zur Nachhaltigkeit beiträgt.

Forschung und Entwicklung entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Das Projekt ALANO deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Feststoffbatterien mit Lithiummetall als Anodenmaterial ab: von der Auswahl der Materialien über die Herstellung der Komponenten, die Verarbeitung zu Zellen, die Skalierung der Batterien für den Einsatz in Fahrzeugen und andere Anwendungen bis hin zum Recycling. Die Integration in die Kreislaufwirtschaft ist also ebenfalls berücksichtigt. Im Projekt ALANO arbeiten Partner aus Industrie und Forschung branchen- und disziplinübergreifend zusammen.

Koordinator des Konsortiums ist die BMW AG. Zu den weiteren Industriepartnern gehören die Applied Materials GmbH, die ARLANXEO GmbH, die DAIKIN Chemical Europe GmbH, die RENA Technologies GmbH und die VARTA Microbattery GmbH. Als Partner aus der Forschung sind neben dem HIU das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung IFAM, das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik IST, das Forschungszentrum Jülich (FZJ), das Batterieforschungszentrum Münster Electrochemical Energy Technology (MEET) der Universität Münster, das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und die Universität Gießen beteiligt. Als assoziierter Partner wirkt die BASF SE mit. ALANO startet im September 2021; das Projekt ist auf drei Jahre angelegt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert ALANO im Bereich „Batterie 2020 Transfer“ (Batteriematerialien für zukünftige elektromobile, stationäre und weitere industrierelevante Anwendungen).

Weitere Information

https://www.kit.edu/kit/pi_2021_085_forschung-fur-sichere-feststoffbatterien.php

https://www.maschinenmarkt.vogel.de/das-sind-die-feststoffbatterien-der-naechsten-generation-a-1059372/

18. September 2021

Zur Seite des „Tages der Offenen Batterie 2021“ am Helmholtz-Institut Ulm (HIU) gelangen Sie hier. (Link)

17. September 2021

Zur Seite des „Jubiläumsfeier: 10 Jahre Helmholtz-Institut Ulm“ gelangen Sie hier. (Link)

16. September 2021

Mit dem „Green Deal“ in Europa startet am KIT ein neues europäisches Forschungskonsortium zur Energiespeicherung – bis 2050 wollen die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) die Klimaneutralität erreichen. Dafür müssen sie nicht nur die erneuerbaren Energien ausbauen, sondern auch in Energiespeicher investieren. Ihre Entwicklung soll nun das europäische Forschungskonsortium StoRIES beschleunigen. Koordiniert wird es vom Helmholtz-Institut Ulm (HIU), das vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der Universität Ulm gegründet wurde.

Welcome! „Storage Research Infrastructure Eco-System“ (StoRies) – ?????????⚡️? With Europe’s “Green Deal”, a new European research consortium for Energy Storage starts at HIU/KIT. https://t.co/zGGboRWZk8

— Helmholtz Institute Ulm ?? (@HelmholtzUlm) September 16, 2021

Um ihre Klimaziele zu erreichen, hat die Europäische Kommission im Dezember 2019 den „European Green Deal“ vorgestellt. Im Zentrum der politischen Initiativen steht dabei der Energiesektor, der durch eine konsequente Wende hin zur Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien umgebaut werden soll. Das alleine sei aber nicht ausreichend, sagt Professor Stefano Passerini, Direktor des HIU: „Um fluktuierende erneuerbare Energiequellen wie Wind und Sonne im großen Maßstab nutzen zu können, müssen wir außerdem entsprechende Energiespeicher bereitstellen.“ Eine Maßnahme im „Green Deal“ ist deshalb der Aufbau einer koordinierten Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Europa – die nun unter anderem im neuen Forschungskonsortium StoRIES (Storage Research Infrastructure Eco-System) stattfinden soll. Forschende aus ganz Europa mit unterschiedlichen Forschungsschwerpunkten werden dabei in enger Kooperation mit der Industrie an hybriden Energiespeichertechnologien arbeiten. „Wir wollen die Entwicklung von neuen, innovativen und marktfertigen Speicherlösungen beschleunigen und haben dafür ein gemeinsames Ökosystem geschaffen“, so Passerini, der das Projekt koordiniert. „Die Zusammenführung von Know-how eröffnet Synergien, die oft unterschätzt werden. Die Politik gibt uns mit dem ‚European Green Deal‘ eine immense Hausaufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können.“ Am 1. November 2021 werden die Arbeiten offiziell starten.

Beschleunigte Entwicklung mit intelligenten Methoden

Das wichtigste technologische Ziel von StoRIES stellt die Entwicklung von zukünftigen Energiespeichern aller Art dar. Dabei setzt das Forschungskonsortium vor allem auf hybride Speichersysteme. „Wir benötigen leistungsfähige, ausdauernde, nachhaltige und kostengünstige Lösungen“, sagt Dr. Myriam Gil Bardají, die als Wissenschaftsmanagerin am KIT die Aktivitäten der Europäischen Energieforschungsallianz (EERA) betreut und an der Gründung von StoRIES mitgewirkt hat. „Allerdings ist keine einzige Energiespeichertechnologie momentan flexibel genug, um alle diese Kriterien zu erfüllen. Deshalb ist eine Kombination verschiedener Technologien erforderlich. So können wir Vorteile nutzen und Nachteile ausgleichen.“

Durch einen gemeinsamen Zugang zu erstklassigen Forschungsinfrastrukturen und -diensten sollen zudem Forschungshindernisse abgebaut und Innovationen vorangetrieben werden. Der Schwerpunkt der Forschung zielt auf die Verbesserung von Materialeigenschaften für aktuelle und künftige Anwendungen und die Optimierung der hybriden Energiespeichersysteme. „Ziel ist es außerdem, die Entwicklungszeiten für neue Technologien um den Faktor 10 zu verkürzen“, sagt Dr. Holger Ihssen vom Büro Brüssel der Helmholtz-Gemeinschaft, das zur Gründung des neuen Forschungskonsortiums beigetragen hat. „Wir wollen neue Innovationen schneller in den Markt bringen, sodass erneuerbare Energietechnologien auch schneller wettbewerbsfähig werden.“ Ermöglicht wird das unter anderem durch moderne Supercomputer, Automatisierungstechnologien und die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) zur zielgerichteten Materialentwicklung für Energiespeicher. Darüber hinaus konzentriert sich StoRIES aber auch auf die Analyse soziotechnischer und ökologischer Aspekte. „Um die Umweltauswirkungen zu verringern, werden die neuen Speichertechnologien von Anfang an auf den schonenden Einsatz von Rohstoffen und auf ihre Wiederverwertbarkeit optimiert“, so Ihssen.

Transdisziplinäre Ausbildung für die Fachkräfte von Morgen

Die neue Allianz aus Energiespeicherforschung und Industrie will auch Verantwortung für die Ausbildung der nächsten Generation von Forschenden, Ingenieurinnen und Ingenieuren sowie Fachkräften übernehmen. Neben Schulungen für Unternehmen und Hochschulen sowie Kursen für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler soll diese Ausbildung dabei um ökologische, rechtliche, ökonomische und soziale Aspekte rund um Energiespeicher ergänzt werden. „Für einen Erfolg der Energiewende brauchen wir nicht nur die richtigen Technologien, sondern auch ein Verständnis der nichttechnischen Aspekte – etwa zu Fragen der öffentlichen Zustimmung, der rechtlichen Rahmenbedingungen und der Wirtschaftlichkeit“, sagt Dr. Olga Suminńska-Ebersoldt, Wissenschaftsmanagerin am HIU und eine der Initiatorinnen von StoRIES. „Durch ein gegenseitiges Verständnis über die Grenzen der heute oft sehr geschlossen agierenden Forschungsbereiche hinweg, wollen wir eine enge Zusammenarbeit erreichen.“ Gerade durch die Ausbildung der Fachkräfte von Morgen solle dieser transdisziplinäre Ansatz bei der Weiterentwicklung von Energiespeichertechnologien über die Laufzeit von StoRIES hinaus verstetigt werden.

StoRIES: Ein einzigartiges Ökosystem für die Energiespeicherforschung

Das neue Konsortium besteht aus Technologieinstituten, Universitäten und Industrie mit insgesamt 17 Partnerinstitutionen und 31 assoziierten Beteiligten aus 17 Ländern, die alle über einen umfassenden Hintergrund in allen Energiespeichertechnologien (elektrochemische, chemische, thermische, mechanische und supraleitende Magnetspeicher) aufweisen. Mit dabei sind unter anderem die Mitglieder der Europäischen Energieforschungsallianz (EERA) und der Europäischen Vereinigung für Energiespeicherung (EASE), die den Kern des neuen Ökosystems bilden. Von der Europäischen Kommission wird StoRIES im Rahmen des Horizon2020 Programms zunächst für 4 Jahre mit fast 7 Millionen Euro gefördert.

Weitere Information

https://www.eera-energystorage.eu/stories.html

15. bis 16. September 2021

Zur Seite der „HIU-Klausurtagung 2021“ am Helmholtz-Institut Ulm (HIU) gelangen Sie hier. (Link)