24. Mai 2023

Das HIU hat Mai ein eigenes Transmissions-Elektronen-Mikroskop (TEM) in Betrieb genommen. Diese Mikroskope werden typischerweise zum Abbilden dünner Proben mit sehr hoher Auflösung verwendet. Dabei wird ein Elektronenstrahl mit hoher Beschleunigungsspannung von oben auf die Probe fokussiert. Ein Detektor, der unter der Probe platziert ist, registriert die transmittierten Elektronen. Daraus lassen sich Rückschlüsse über die Wechselwirkung zwischen Elektronen und Probe ziehen. Die Forschenden erhalten sehr lokale Informationen über das Material.

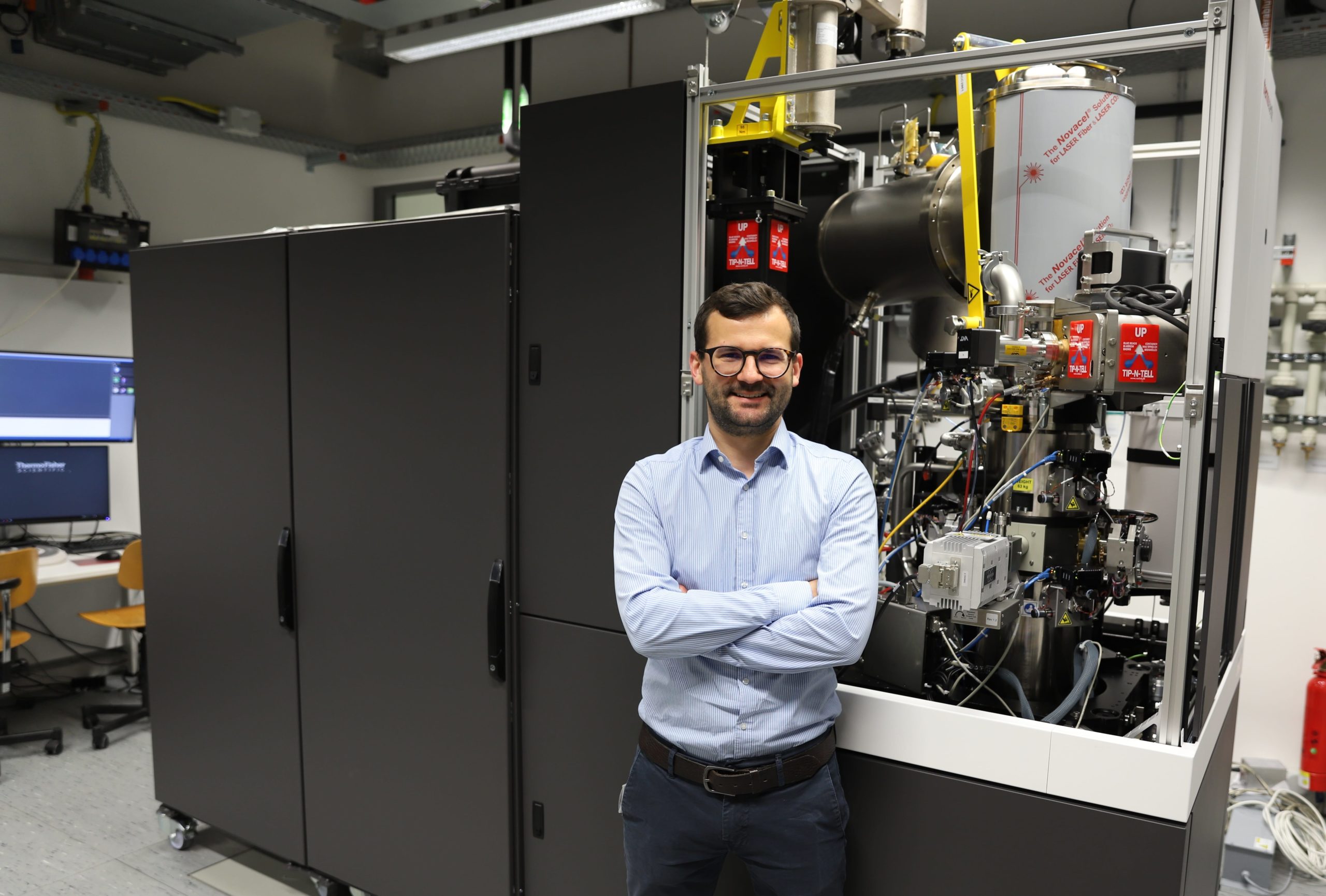

Dr. Simon Fleischmann betreut mit seiner Forschungsgruppe „Elektrochemische Grenzflächen im Nanoconfinement“ das neue Gerät. Wir fragen ihn nach Geräte-Details.

Herr Dr. Fleischmann, können Sie uns ein paar technische Daten zum TEM am HIU geben?

Dr. Fleischmann: Das Gerät ist mit einer sog. „high brightness“ Schottky-Feldemissionskathode mit 200 kV Beschleunigungsspannung ausgestattet, die emittierten Elektronen haben also eine Energie von 200 keV. Damit kann man eine sehr hohe Auflösung von etwas über 0,1 nm erreichen, was in etwa der Bindungslänge von Atomen entspricht. Das Mikroskop ist außerdem mit zwei großflächigen Detektoren zur energiedispersiven Röntgenspektroskopie (EDX), sowie mit einem Detektor zur Elektronenenergieverlustspektroskopie (EELS) ausgestattet.

Foto: Neues Transmissionselektronenmikroskop am HIU.

Wobei hilft das Gerät Ihnen in der Forschung weiter?

Dr. Fleischmann: Viele unserer konventionellen Untersuchungsmethoden geben uns statistische Informationen über die Gesamtheit einer Probe, aber wir wissen nicht, wie die Probe z.B. an einer ganz bestimmten Stelle aussieht. Im Gegensatz dazu kann man mit dem TEM strukturelle und chemische Informationen mit extrem hoher Ortsauflösung erhalten, man kann sich sozusagen die lokale Umgebung von einzelnen Atomen an einer speziell interessanten Stelle der Probe anschauen. Zu betonen ist auch, dass das TEM nicht nur „abbilden“ kann, sondern man kann mit ähnlicher Ortsauflösung auch Diffraktion und Spektroskopie durchführen.

Scientists at HIU put a ? transmission electron microscope (#TEM) into operation. For technical data, check our interview with @SFleischmann_ whose group will train ? researchers working with the device. @KITKarlsruhe @CELEST_18 @ClusterPolis @uni_ulm https://t.co/c7T8qBi4rd

— Helmholtz Institute Ulm ???? (@HelmholtzUlm) May 24, 2023

Welche speziellen Materialien (für welche Anwendungen?) erforschen Sie mit dem TEM?

Dr. Fleischmann: Wir werden das TEM hauptsächlich für die Untersuchung von neuartigen Elektroden- oder Festelektrolytmaterialien mit unbekannter lokaler Struktur sowie zur Grenzflächencharakterisierung in elektrochemischen Systemen einsetzen. Man kann einen hohen Erkenntnisgewinn erzielen, wenn man beispielsweise versteht, wo und wie Ionen oder Moleküle in ein kristallines Elektrodenmaterial eingebaut werden. Andererseits kann man auch hochlokalisierte Informationen über Grenzflächen und Interphasen erhalten, die während der Nutzung der Testzellen an den Elektrodenoberflächen entstanden sind. Wir sprechen also speziell über Strukturaufklärung von Materialien mit manipulierter Kristallstruktur, z.B. die „Nanoconfinement-Materialien“ meiner Gruppe, Festkörperelektrolyte, und die Erforschung von Interphasen wie der „solid electrolyte interphase“ (SEI).

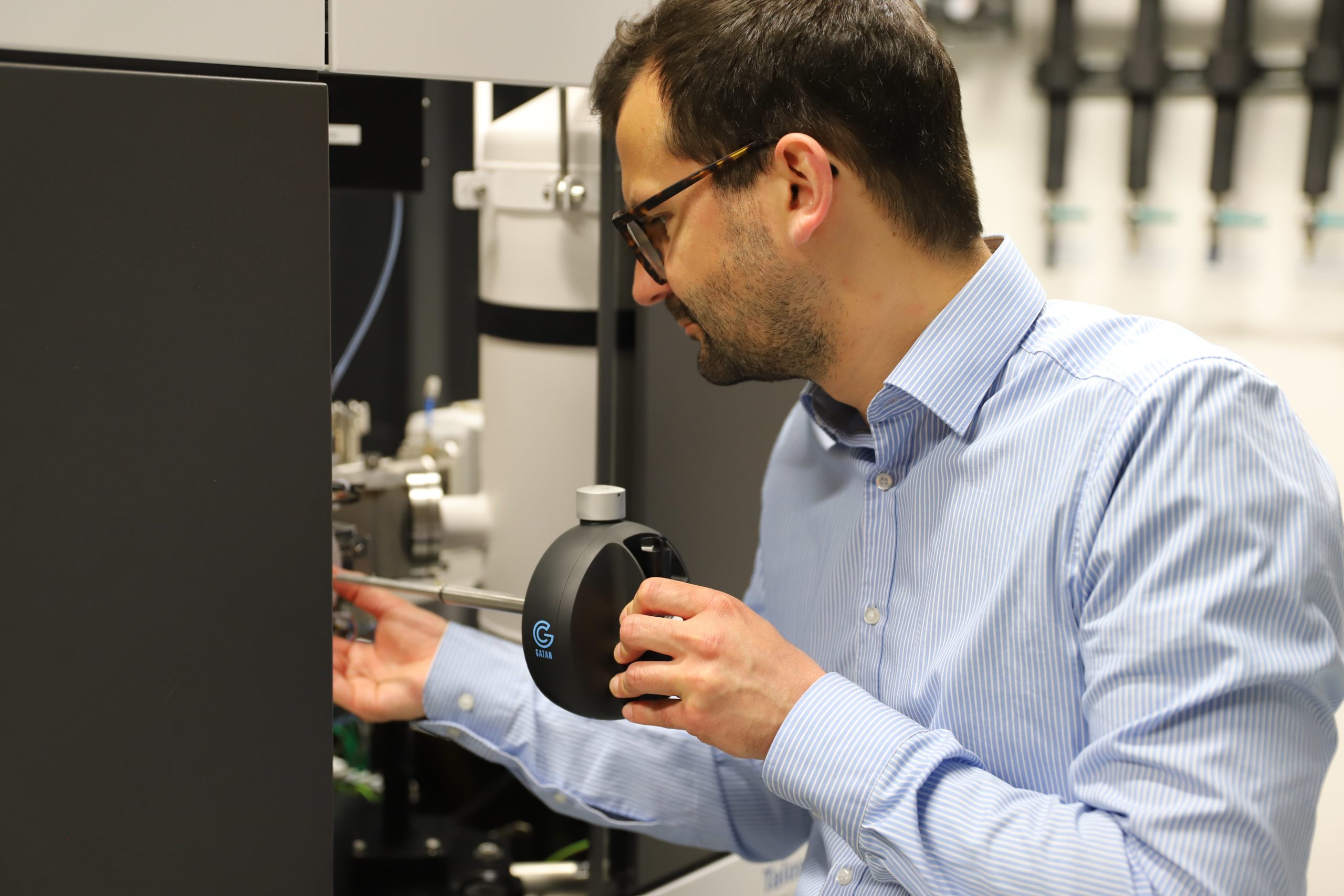

Besonders hervorzuheben sind auch die speziell angeschafften Probenhalter (sog. Kryo-Halter), mit denen die hochempfindlichen und reaktiven Proben während der Messung mit flüssigem Stickstoff „eingefroren“ werden. Dadurch kann Probenschädigung während des Messens weitgehend vermieden werden, so dass man die ursprüngliche Struktur studieren kann.

Foto: Einsetzen des TEM-Probenhalters. Dieser verfügt über einen Flüssigstickstofftank, wodurch die Probe während der Messung gekühlt wird.

Wie wichtig/kompliziert ist die Anwendungssoftware?

Dr. Fleischmann: Gerade aufgrund der vielfältigen Techniken, die am TEM möglich sind („konventionelles“ TEM, Raster-TEM, Diffraktion, Spektroskopie, etc.), ist die Software relativ komplex. Das Nutzerinterface ist jedoch ziemlich intuitiv gestaltet und kann nach Einweisung und Training gut bedient werden.

Wie viel ist so ein Mikroskop wert? Wie lange war die Anschaffung geplant?

Dr. Fleischmann: Bei TEMs gibt es hohe Preisunterschiede zwischen den Modellen, da bewegt man sich am unteren Ende bei einigen Hunderttausend, am oberen Ende können es aber auch einige Millionen Euro sein. Das richtet sich hauptsächlich nach der erreichbaren Messauflösung, wofür die „Qualität“ der emittierten Elektronen (Energie und Energiebreite) und speziell auch deren Fokussierung auf die Probe entscheidend sind. Die Geräte sind außerdem hoch individualisierbar in Sachen Ausstattung, man kauft sie nicht „von der Stange“. Deshalb musste sehr genau geplant und abgewogen werden, welches Gerät mit welcher Ausstattung für Anwendungen am HIU passt. Die Anschaffung hat dementsprechend viel Zeit in Anspruch genommen, insgesamt waren wir etwa zwei Jahre mit der Planung, Bestellung und dem Aufbau beschäftigt.